2022年は世界遺産センターが創設されてから30年!

今年2022年は、世界遺産活動にとって重要な出来事と関連した年です。6月の「今月の世界遺産」で紹介した世界遺産条約批准の1972年から50年目、3月の「今月の世界遺産」で紹介した『イエローストーン国立公園』が世界で最初の国立公園に認定されてから150年。そして今回ご紹介するのが、1992年に世界遺産委員会事務局を担う「世界遺産センター」が発足して30年の節目です。「世界遺産センター」が置かれるユネスコ本部があるフランスの首都パリには、世界遺産の『パリのセーヌ河岸』があり、今年の世界遺産検定のポスターにその写真が載っています。

『パリのセーヌ河岸』というと、多くの人は2019年4月に起きたノートル・ダム大聖堂の火災を思い出すのではないでしょうか? 1163年に着工し、1345年に完成した「我らの貴婦人(Notre-Dame)」の名をもつゴシック様式の聖堂が大きな炎に包まれ、悲しみにくれた様子で祈りの言葉を唱えるパリの人々の姿は痛ましいものでした。火災から3年がたち、現在は復元作業が続けられています。

また、2019年には日本でも衝撃的な文化遺産の火災が発生しました。10月に沖縄県で起きた首里城の火災です。約11時間にわたり燃え続け、正殿をはじめとする9施設が焼失しました。首里城の建物は1945年のアメリカ軍の侵攻によりすべて焼失しており、火災で焼失した建物は戦後に復元したものでしたが、首里城の遺構は『琉球王国のグスク及び関連遺産群』として世界遺産に登録されています。焼失した首里城の建物は現在、復元中です。

ノートル・ダム大聖堂と首里城の復元を考えるウェブ展覧会

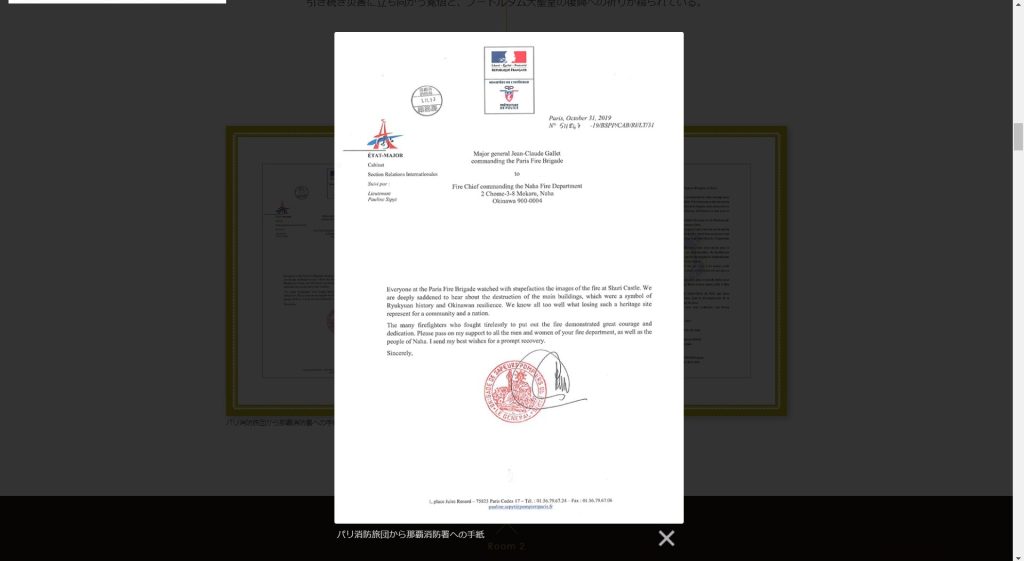

ともに2019年に火災で大きな痛手を受け、現在は復元を行うこの2つの文化遺産を取り上げたウェブ展覧会がスタートして注目を集めています。「パリ・ノートルダム大聖堂と首里城 2019年の火災を超えて復元と文化遺産の価値を考える」です。プロローグには「文化遺産のオーセンティシティ (真実性) は、文化遺産をかたち作る部材や形態がオリジナルであることによって証明される、と伝統的には理解されてきた。古い部材が失われてしまった文化遺産を「復元」することと、こうした伝統的なオーセンティシティ理解は、相入れないように思われる。(中略)復元は、建物の文化遺産としての価値、さらにその社会的な価値に関して、どのような意味をもつのだろうか」とあります。

世界遺産について学ぶ際に重要な概念であるオーセンティシティ(世界遺産検定では「真正性」と訳しています)ですが、火災などによって失われてしまった文化遺産を復元した場合、オーセンティシティは失われてしまうのか、という視点から2つの文化遺産について紹介する非常に興味深い内容の展覧会です。

このウェブ展覧会を企画したのが、2019年の火災発生当時のICOMOS(イコモス)の会長だった河野俊行さん(九州大学副学長、主幹教授)です。河野さんはノートル・ダム大聖堂の火災を受けて、「この問題には建築にとどまらないより多角的なアプローチが必要」と考えて、文化的な背景も価値も異なる首里城を同時に扱うこの展覧会を企画しました。日本とフランスの専門家がこの展覧会を実現するために集まり、2年の準備期間を経て4月にサイトがオープン。日本語、英語、フランス語の3ヵ国語でウェブ展覧会を見ることができます。「日仏の歴史的建造物の様々な違いを超えて、被災文化遺産の復元という共通課題について、フランスの専門家達と2年間数十回にわたって議論してきた成果が結実しました」と河野俊行さんは言います。

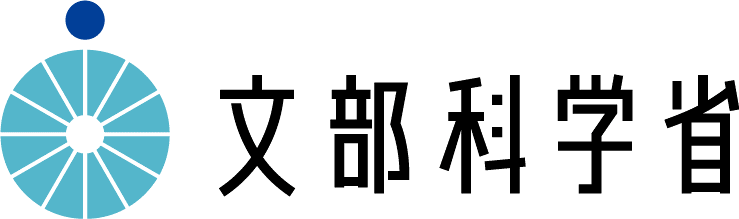

今回のウェブ展覧会の見どころが、豊富なビジュアル資料の「展示」です。2つの遺産に関わる写真や古文書など約350枚を見ることができます。首里城火災の日にパリ消防旅団ジャン・クロード・ガレット少将から那覇市消防局へ送られた手紙といった現代の資料から、ジャン・ブーケが15世紀に描いたノートル・ダム大聖堂の絵のような古いものまで、多くのビジュアル資料をもとに、2つの遺産を紹介していきます。

ウェブ展覧会ならではの見せ方にも注目です。プロローグの後には、「Room 1 灰燼」、「Room 2 不変性と変容」、「Room 3 想いと記憶」、「Room 4 復元」とテーマごとの展示が続きますが、2つの遺産をテーマごとに画面の左右でわけて平行して紹介しています。鑑賞者は画面を下にスクロールしながら、それぞれのテーマごとに2つの遺産について見ていく流れです。ウェブ展覧会ならではの手法といえるでしょう。これによって鑑賞者は2つの遺産をバラバラのものでなく、比較しつながりを感じながら見ていくことができます。

エピローグ「未来へ」ではオーセンティシティという理念の進化について語られています。

「失われた部分を誠実に復元することは、これまでしばしば揶揄されてきたような、文化遺産の改竄ではない。それは、オーセンティシティの核心に関わる部分を正確に回復させる作業・プロセスである。(中略)ノートルダム大聖堂と首里城正殿の復元は、この理念上の進化に大いに貢献するだろう」。

このウェブ展覧会は2つの遺産の復元完了が公式に宣言されるまで続けられます。「文化遺産の復元には市民のサポートが大事。この展覧会が市民の理解を深めるプラットフォームになればいい」と河野俊行さんは言います。ぜひ皆さんもこのウェブ展覧会をじっくり見て2つの遺産について理解を深め、「文化遺産の復元とは何だろう?」「どういう意味を持つものなんだろう?」ということを考えてみてください。そして、この2つの建物の復元が完了するまで応援していきましょう!

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

ウェブ展覧会「パリ・ノートルダム大聖堂と首里城 2019年の火災を超えて復元と文化遺産の価値を考える」※こちらのウェブサイトでは2022年3⽉14⽇(⽉)・15⽇(⽕)に開催され、日仏の復元担当者も出席した国際シンポジウム「災害後の復興-パリ・ノートルダム⼤聖堂と⾸⾥城の復元ー」の動画を9月中に公開予定です。

パリのセーヌ河岸

登録基準:(i)(ii)(iv)

登録年:1991

登録区分:文化遺産

琉球王国のグスク及び関連遺産群

登録基準:(ii)(iii)(vi)

登録年:2000

登録区分:文化遺産

次回の更新は2022年12月を予定しています。

ヌビアの遺跡救済キャンペーンに現地で参加した、ただ一人の日本人

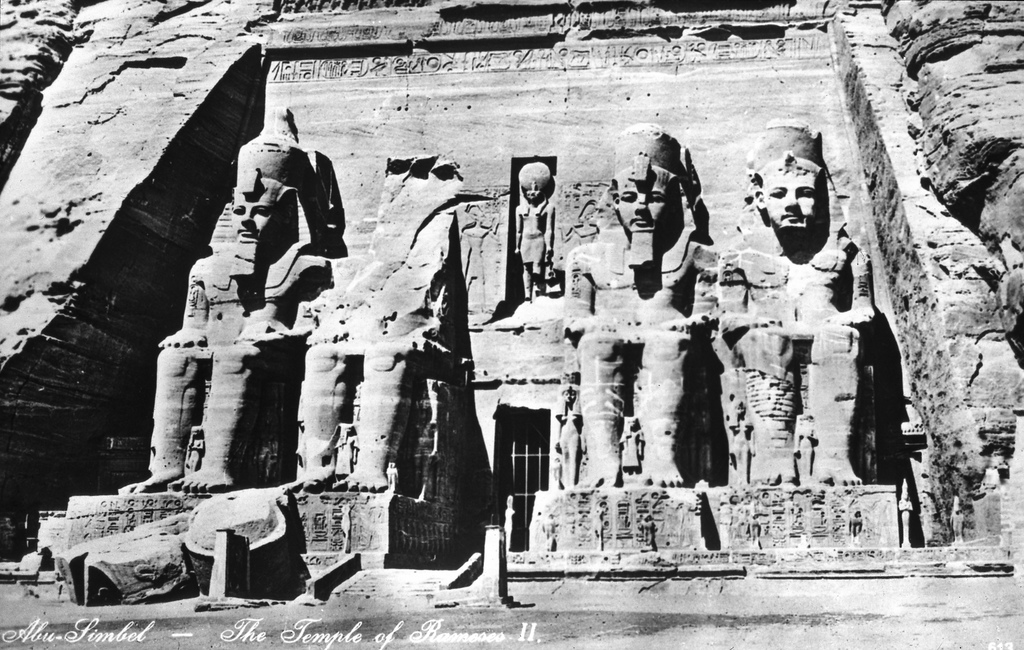

今回取り上げる世界遺産は、今年度の世界遺産検定のポスターでもメインビジュアルの1つになっている『ヌビアの遺跡群:アブ・シンベルからフィラエまで』です。今年は世界遺産条約が1972年のユネスコ総会で締結されてから50年目という節目の年。そのため、世界遺産条約の理念が生まれるきっかけとなった「ヌビアの遺跡群」を取り上げています。

「ヌビアの遺跡群」が世界遺産条約誕生のきっかけになったという話は、おそらく多くの方がご存じだと思いますが、簡単におさらいしておきます。1952年にエジプト政府は「国家の近代化」と「国民生活の向上」のために、ナイル川にアスワン・ハイ・ダムの建設を計画します。しかし、ダム建設計画が実行されると、「アブ・シンベル神殿」や「フィラエのイシス神殿」などのヌビア地方の遺跡がダム湖に沈没してしまうことがわかり問題となりました。

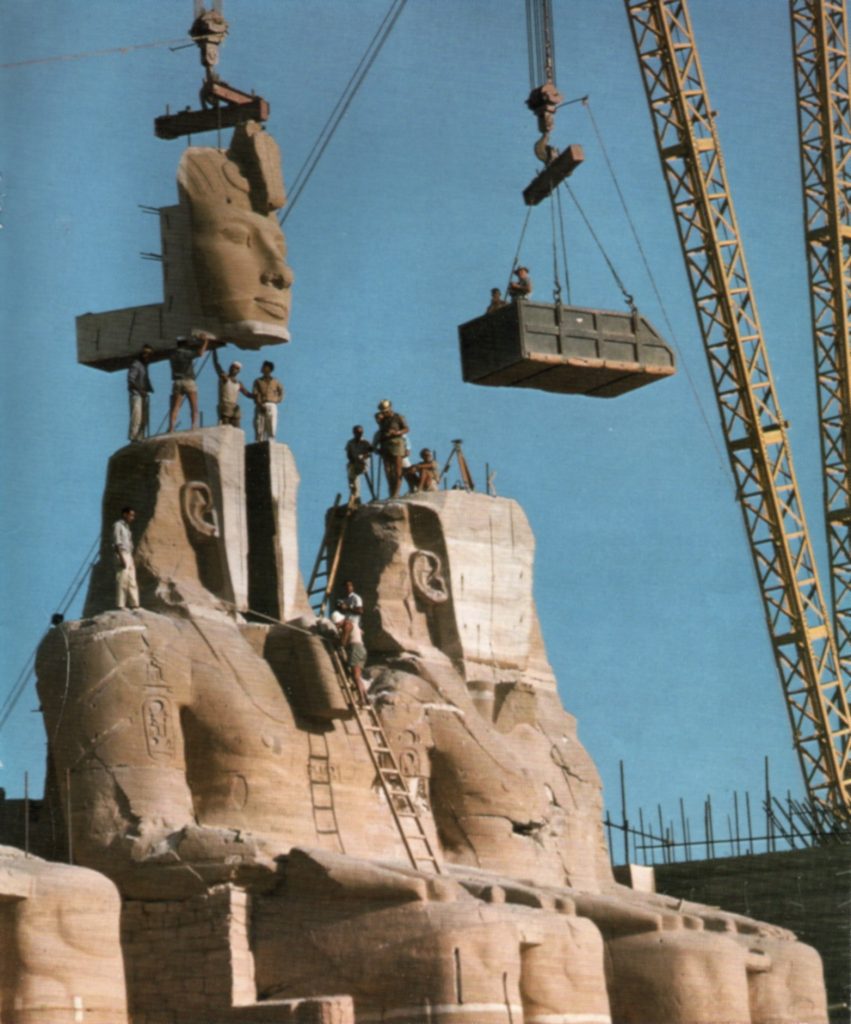

エジプト政府とスーダン政府から要請を受けたユネスコは、1960年からヌビアの遺跡群救済キャンペーンを開始します。このキャンペーンには日本を含む世界50ヵ国や民間団体、個人が協力し、見事ヌビアの遺跡群をダムに沈まない高台へ移転することに成功しました。世界中の国々が協力し、遺産を救済したことは「人類共通の遺産(Common heritage of mankind)」という世界遺産の理念へとつながっていきました。

ここまでは皆さんよく知っているお話だと思います。では、ここでクイズです。50ヵ国が参加したヌビアの遺跡救済キャンペーンですが、日本はどのように協力したでしょうか?

正解は、民間からの寄付金を中心とした支援金を送った、です。日本ユネスコ団体連盟傘下のユネスコ協力会、学生ユネスコクラブなどの募金キャンペーンにより約5,000ドル、さらに朝日新聞社が1963年に行った「エジプト美術五千年展」および1965年の「ツタンカーメン展」の収益金112万ドルをヌビアの遺跡救済キャンペーンのために寄付しています。こうした民間からの義援金を中心とした資金により、救済キャンペーンへの日本の財政支援は115万ドルにおよび、ユネスコ主要加盟国の中でも上位に入ったといいます。一方で、政府からの公的資金による支援金は少なく、欧米の先進国のように現地に調査団を送ることもしませんでした。

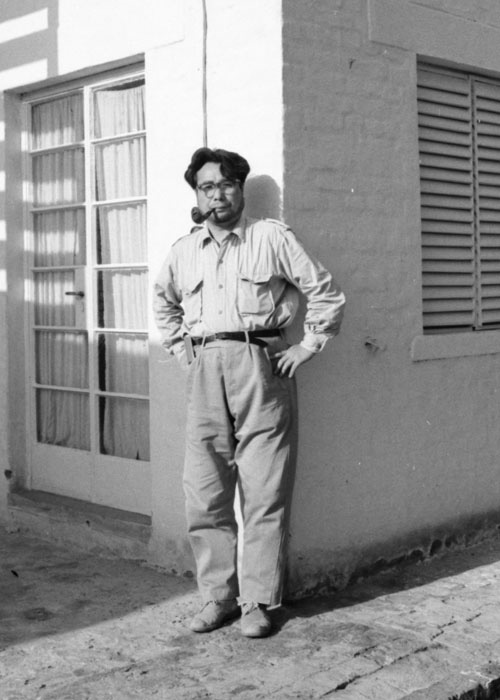

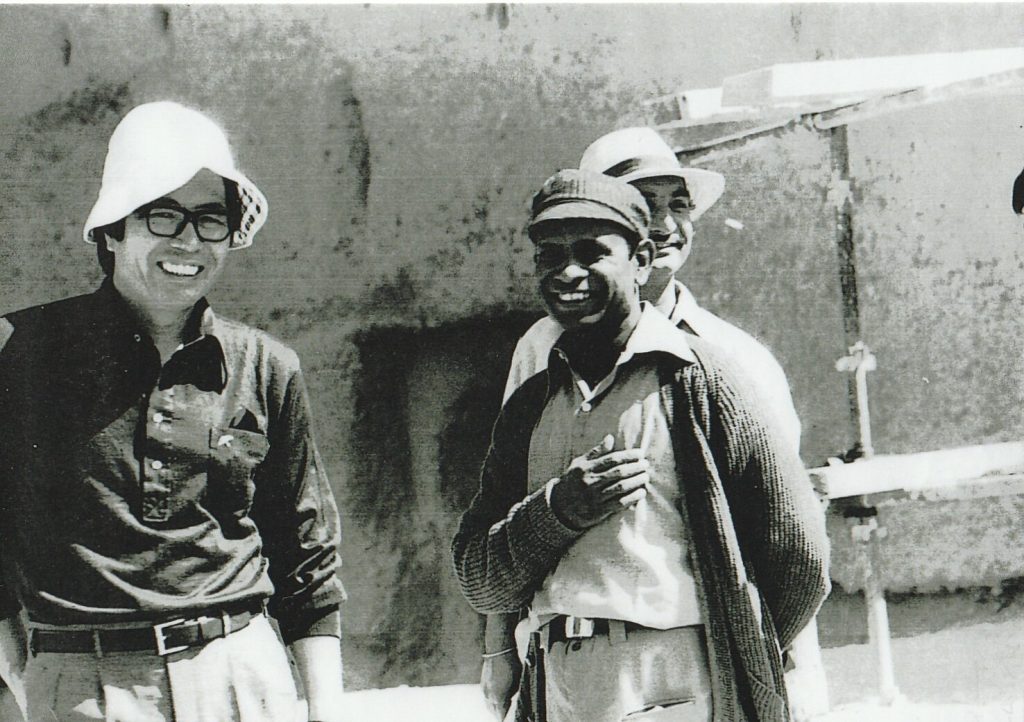

では、ヌビアの遺跡救済キャンペーンに参加した日本人はいなかったのでしょうか?じつはただ一人、現地で遺跡救済キャンペーンに関わった日本人がいました。それが後に東海大学で教鞭を執った鈴木八司(1926-2010)です。

鈴木八司がヌビア遺跡救済キャンペーンで果たした役割とは?

今回、鈴木八司がヌビア遺跡救済キャンペーンで果たした役割を知るために、京都大学の坂本翼さんにお話を聞きました。坂本さんは古代エジプトやスーダンの歴史を研究しており、鈴木八司についての論文を執筆されています。

「鈴木八司先生はエジプト学のパイオニアの一人です。まだほとんど先人がいなかった時代に、古代エジプトの研究を志して、カイロへ10年間留学されていました。そういう中で、ヌビアの遺跡救済キャンペーンの調査に関わっていきました」

1960年にヌビアの遺跡救済キャンペーンを始めたユネスコは、当時の事務総長ビットリオ・ヴェロネーゼが、救済キャンペーンへ日本も参加するよう呼びかけます。日本政府内には、文化大国として国際社会で存在感を示すために参加すべきであるという賛成派と、海外の文化遺産保護に協力している余裕はないという反対派の二つの立場が対立していました。そうした中で、とにかくまずは現状の把握に努めるべきだという考えのもと、カイロに留学していた鈴木に対して、現地の様子を調査してくるようにとの依頼が日本政府から舞い込みます。

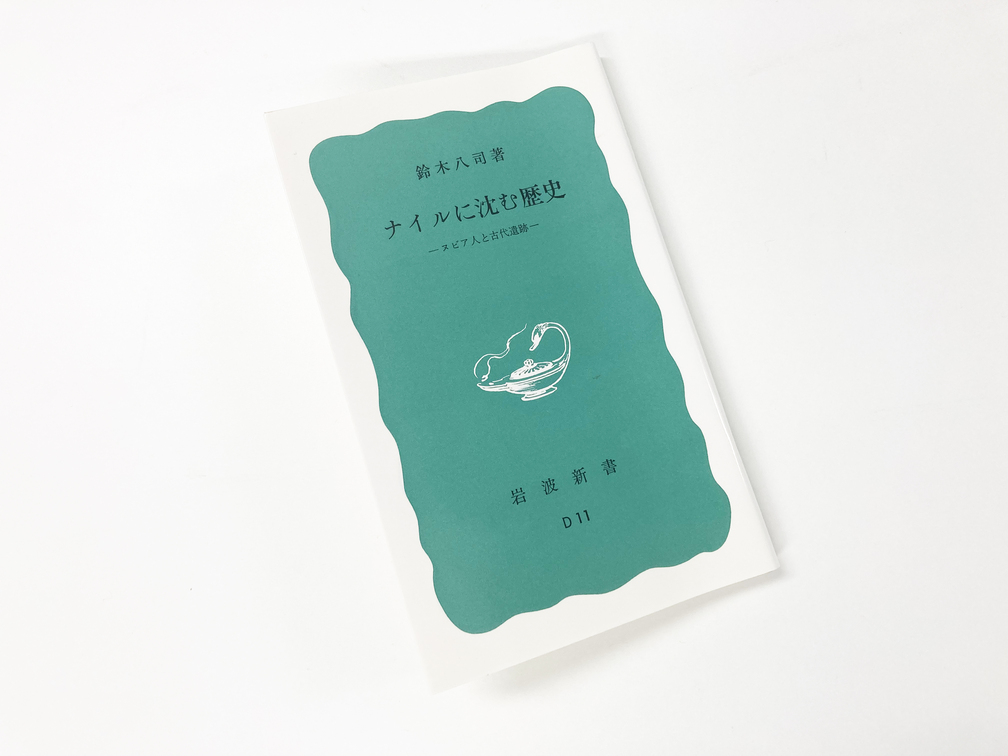

依頼に応えて、鈴木八司はヌビアを2度調査しています。1度目は1960年9~10月です。この調査はヌビアの遺跡救済キャンペーンへの各国の参加状況や支援方法の実態を探るために行われました。2度目は1961年1~2月です。2度の調査の結果、ヌビアの遺跡救済キャンペーンに参加することは、日本における古代オリエント研究の重要な契機になるので、ぜひキャンペーンに参加すべきであると鈴木は日本政府に進言しています。また、日本の新聞や雑誌に広く寄稿し、ヌビアに残る古代遺跡の重要性やこの地に住む人々の故郷が今まさにダム湖に沈もうとしている危機的状況を盛んに訴えています。

結局、遺跡救済キャンペーンに日本政府が正式に調査団を派遣することはありませんでしたが、こうした鈴木の尽力が後の日本政府のユネスコ活動の支援をもたらしたと坂本さんは指摘します。「鈴木先生の進言が受け入れられることはなかったかもしれないが、遺跡救済を目指し先生がヌビアで始めた奮闘の数々は、やがて形を変えてボロブドゥールやスコータイ、モヘンジョ・ダーロ遺跡への日本政府の支援につながっていったように思います」

「人類共通の遺産(Common heritage of mankind)」という世界遺産の理念誕生につながったヌビアの遺跡救済キャンペーン。公的には認められていないかもしれませんが、そこに熱い思いをもって関わった日本人がいたことは、ぜひ覚えておきたいですね!

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

ヌビアの遺跡群:アブ・シンベルからフィラエまで

登録基準:(i)(iii)(vi)

登録年:1979

登録区分:文化遺産

次回の更新は2022年8月を予定しています。

2022年アニバーサリー・イヤーを迎えた『イエローストーン国立公園』

今日から受検申込が開始された第48回世界遺産検定のメインビジュアルでは、アメリカ合衆国の「イエローストーン国立公園」を取り上げています。世界で最初の国立公園としても知られるこの世界遺産にとって2022年はある節目となる年です。どんな節目か、皆さんはわかりますか? じつは2022年はイエローストーン国立公園が世界で最初に国立公園に指定された1872年から150年となるのです。1872年の3月1日に第18代アメリカ大統領ユリシーズ・グラントが「イエローストーン公園法」にサインし、イエローストーンは世界初の国立公園となりました。

1872年にアメリカで生まれた「国が自然を保護する」国立公園という制度は、その後全世界へ広がっていきました。国立公園に指定されているものの中には、世界遺産に登録されているものも数多くありますね。「国立公園制度は、我々アメリカ人が思いついた最高の制度だ。まさにアメリカ的、民主的であり、アメリカ人の最も良い部分を反映している」とアメリカの作家で歴史家のウォーラス・ステグナーは述べましたが、19世紀から国が先頭に立って自然保護に取り組んだ、その先見性は素晴らしいと思います。

『イエローストーン国立公園』の自然の魅力を日本人に伝えたい!

さて、今回はモンタナ州の自然の美しさに惚れ込み、日本からアメリカへ家族とともに移住し、イエローストーン国立公園で日本語のガイドツアーや宿泊施設の提供を行うグラント紀代美さんにお話を伺います。

グラント紀代美さんは熊本県の中学校で22年間英語の教員を勤めた後、2003年にアメリカ人の夫・デイビットさんと2人の息子さんとイエローストーン国立公園近くのモンタナ州リビングストンに移り住みました。移住した当初はイエローストーンで観光業に携わることは考えていませんでしたが、何かできる仕事はないかとはじめた日本人向けのB&Bが予想外に好評だったので、宿泊者専用のコテージを建て、さらにガイドの資格を取り、業容を拡大して今に至っています。

もともとイエローストーン国立公園をはじめとするモンタナ州の自然が大好きだったグラント紀代美さんは「この自然の美しさを日本の人に紹介しなければ!」と使命感に燃えて仕事に取り組んでいます。「イエローストーン国立公園は地球の命が感じられる場所です。8900㎢の敷地のなかで人の手が加えられている場所はごくわずかです。日本では想像もつかない規模の手つかずの自然が広がっています。そこが大きな魅力です」とグラント紀代美さんは話します。「有名な間欠泉はぜひ見に行っていただきたいです。地球上の約3分の2の300以上もの間欠泉があります。それに温泉でバクテリアが織りなす色の美しさ。滝、渓谷、湖……語り切れないほど多くの美しい自然と出会えます。さらに北米で一番多くの種類の野生動物もここで暮らしています。もともと私は動物が大好きだったので、これも魅力的です」

イエローストーン国立公園の来場者は近年も増え続けています。2020年までは右肩上がりで上昇。2020年は新型コロナウイルスの影響で減少したものの、2021年は480万人と過去最高を記録しました。「アメリカ人のイエローストーンへの思い入れはとても深いものがあります」とグラント紀代美さんは言います。「うちに来るお客さんは日本から来る方と、アメリカに住んでいる日本人がいるのですが、アメリカに住んでいる方々は『イエローストーンは素晴らしい場所だから日本に帰る前に行ってこいよ』とアメリカ人の友人・同僚に言われてくる人が多いです。イエローストーンが自国にあることにとても誇りをもっているんですね。1872年にイエローストーンが国立公園に指定されたのは、この美しい自然を次世代にそのままの形で渡していくということが目的の1つにありました。もしも国立公園になっていなかったら、人間の手が入ってきてリゾート開発されるなどして自然が壊されていったと思います。とても素晴らしい決断だったと思います」

国立公園に指定されることによって、手つかずのまま残されたイエローストーン国立公園の自然ですが、グラント紀代美さんは近年、地球温暖化による変化を感じています。「去年は1000年に一度ともいわれる暑さでした。最近は夏がとにかく暑く、干ばつで水不足に悩まされています。冬もこれまでのように寒くはなりません。カリフォルニアでは大規模な山火事が頻発し、灰がこちらにも飛んできています……」

地元の環境団体からは、地球温暖化によってイエローストーン国立公園の野生動物が危険にさらされ、自然景観が変貌する可能性があるという研究結果も発表されています。先人たちが国立公園という制度を生み出して守ってきたものを、次世代に引き継いでいけるように知恵を絞っていきたいですね。

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

イエローストーン国立公園

登録基準:(vii)(viii)(ix)(x)

登録年:1978

登録区分:自然遺産

次回の更新は2022年6月を予定しています。

人工的に造られた首都ブラジリア

今回取り上げるのは、本日から受付が開始しました47回検定のメインビジュアルにもなっている、ブラジル連邦共和国の『ブラジリア』です。皆さんはこの都市のことを知っていますか? じつはここ、街も村もない荒涼とした未開の地に、ゼロからつくりだした世界でも珍しい首都なのです。今回はブラジリアの魅力を、日本から家族で移住し、世界遺産エリアで日本食レストランを営む杉浦敦子さんに伺います。

まずはブラジリアの場所を確認しておきましょう。ブラジリアはブラジル中部の標高約1,100mの高原地帯に位置しています。ブラジルを代表する大都市のリオ・デ・ジャネイロとサン・パウロはどちらも大西洋沿岸部にあります。19世紀にポルトガルから独立したブラジルの課題は、人口や産業が沿岸部に集中をしていたことでした。それを是正しようと、1960年に内陸部の高原地帯に人工的に都市を築き、そこを首都にしたのです。

ブラジリアは空から見ると飛行機の形をしていることで知られています。機種にあたる部分には政府機関が並び、翼の部分に居住区が広がっています。

居住区は等間隔に配置されていて、その中に商店街や公園、教会といった生活に欠かせない施設が配置されています。そのエリアの中で生活が完結するように機能的に設計されているのです。さらにこちらも効率を考えて、銀行は銀行が集まるエリアに、ホテルはホテルが集まるエリアに、といったように、同じ業種が同一地区に集まるように初めから計画されています。

「パイロット・プラン」と呼ばれるこの都市計画を考えたのが、フランス出身の建築家ルシオ・コスタです。彼は師である近代建築の巨匠ル・コルビュジエが提唱した合理的な都市計画に従って、ブラジリアの「パイロット・プラン」をまとめました。

しかし、この都市ができた当初は「世紀の大失敗」「人間不在の都市」などの批判にさらされました。それから50年がたち、街に住む人々は住み心地をどのように感じているのでしょうか?

「世紀の大失敗」!? ブラジリアの住み心地は

2014年からブラジリアで暮らす杉浦敦子さんは、この都市は住みやすいと言います。「人工的に植えられた街路樹や、計画的に区画された街は、はじめて訪れた時は無機質で冷たいと感じました。ただ、住んでみると安全で住みやすいです。多くの警官が街を警備してくれていますし、居住区の道はどこも迷路のようにグネグネと入り組んだ設計になっています。泥棒に入られても逃げづらい街のつくりになっているんですね(笑)」

都市をつくる段階で、目的別にエリアを分けただけでなく、防犯対策も考えていたというのが面白いですね。

一方で、ブラジリアは街の全体がエリアで世界遺産に登録されているため、制限も多く課されています。「ブラジリアには景観を守るために建物の高さの制限があります。政府機関が集まるエリアに高さ100mの国旗掲揚塔が立っているのですが、このエリアの建物はこの塔と同等かそれより低く造られています。居住区も『このエリアは4階建て』『このエリアは7階建て』というように制限があるようです。あとは洗濯物を外に干してはいけないという決まりもあります(笑)。ブラジリアの気候は雨期でも日本のようにジメジメしてなくて、基本的にカラッとしているので、家の中でも洗濯物は乾きますが」(杉浦敦子さん)

こうした世界遺産エリアならではの規制はあるものの、杉浦さん一家はブラジリアの生活を楽しんでいるそうです。

ブラジリアの代名詞ともいえる斬新なデザインの近現代建築群も杉浦さんは堪能しています。一番のお気に入りは“青の教会”ともいわれる「ドン・ボスコ聖堂」です。「壁一面がステンドグラスになっていて、それがとても綺麗です。ステングラスは全部が青じゃないんですよ、ピンクとか紫とかもあって全部がグラデーションとなって青に見えます。太陽の光が入ってくるのも全部設計の中に入っていて、時間ごとの光の変化によって、ステンドグラスがさまざまな色に変化して見えます」(杉浦敦子さん)

ドン・ボスコ聖堂のステンドグラスの重さは全部で12トンに及ぶといわれています。圧倒的な迫力ですね。建物はオスカー・ニーマイヤーの弟子のカルロス・アウベルト・ネイビスが設計しています。

杉浦さんはまた、ブラジリアのさまざまな建物の装飾を担当したアトス・ブルカォンの作品が好きだといいます。アトス・ブルカォンはリオ・デ・ジャネイロの出身の画家・彫刻家で、ブラジリア建設の際にオスカー・ニーマイヤーが設計した数多くの建物の装飾を手掛けました。とくにタイル作品がよく知られており、ブラジルの「国会議事堂」や「ファティマの聖母教会」などの壁面のタイルが有名です。「アトス・ブルカォンのデザインはとにかくおしゃれで、絵葉書やマグカップにもなっています。空港やテレビ塔などブラジリアのさまざまな場所で彼のデザインを見ることができます。」(杉浦敦子さん)

杉浦さんがブラジリアで経営する日本食レストラン「Umami-Deli」は口コミで客を増やし、コロナ禍にも負けず盛況ということです。ブラジリアを観光で訪れる外国人客がやってくることもあると言います。ぜひ世界遺産都市で、トンカツや唐揚げ、ひじき、きんぴらごぼうなど、大衆的な日本食を広めていってほしいですね。

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

ブラジリア

登録基準:(i) (iv)

登録年:1987

登録区分:文化遺産

次回の更新は2022年3月上旬を予定しています。

文化遺産を観光資源にアフガニスタンの国家再建を

前回に引き続き、今回もアフガニスタンの文化遺産『バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群』を取り上げます。(今月の世界遺産2021年10月『『バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群①』はコチラ)

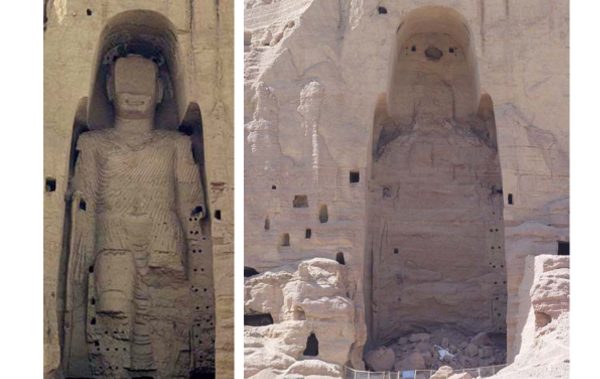

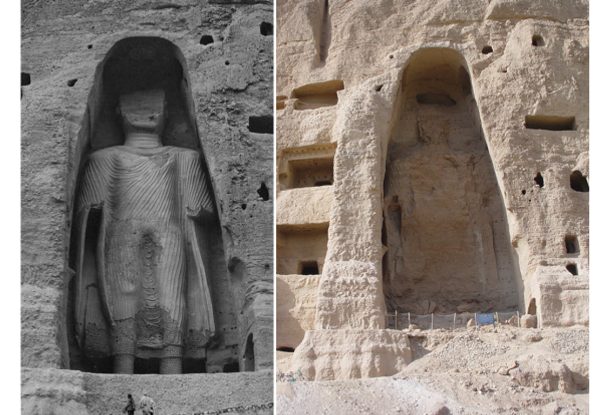

バーミヤン渓谷では、2001年に当時のタリバン政権によって磨崖仏や仏教壁画の多くが破壊されました。2003年に世界遺産に登録(同時に危機遺産リストにも記載)された後の修復作業では、日本はドイツやイタリアと並んで中心的な役割を果たしてきました。2021年8月15日にタリバンが再び政権を握り、その混乱のなかで経済状況が悪化する中、日本はどのような役割を果たすことができるのでしょうか? 2003年からはじまったバーミヤンの古代遺跡群の修復活動に関わり、今年8月16日には「アフガニスタン文化遺産保護を訴える緊急提言」を発表した、東京藝術大学客員教授の前田耕作先生にお話を伺いました。

――現在のタリバン政権の文化遺産に対する姿勢をどう見ていますか?

文化遺産を守りますと現在タリバンは言っていますが、具体的な中身までは言及していないので、我々は警戒を解いていません。私たちの使命は、アフガニスタンの文化の多様性を世界に知らしめることです。戦争ばかりやっている貧しい国では決してありません。彼らには文化的なものを知的財産、継承財産にして、その活用を生業としてほしいと思います。アフガニスタンの文化遺産は観光資源としては世界中が羨むほどのものです。それを国家財源として立ち直ってほしいです。そう考えれば文化遺産を破壊する理由は一つもありません。

一方で、人道的支援として世界中から多額の支援金を送っても、全部汚職で消えてしまっている現実があります。日本も700億円ほどの援助を行ってきましたが、全て軍閥の懐に入ってしまいました。今も70億円規模の支援を行う予定(*10月26日実施)ですが、我々は「反対だ、前と同じではないか。タリバンに渡せば平気で武器に変えるだろう。間違っている」と外務大臣に伝えました。

汚職を止める心の構えみたいなものは、文化を通してしか養われません。それができない限りどれだけ援助しても仕方ないと思います。文化の重要性というものを認識してもらいたいです。これは支援金を出す側にも認識してもらいたいですね。

――内戦が終わった2003年以降、バーミヤン渓谷の遺跡群の修復はどれぐらい進みましたか?

危機遺産を脱する寸前というところまできています。爆破された大仏の破片もほとんど拾い終わっています。

2003年6月のパリ会議で、バーミヤンの修復作業は日本・ドイツ・イタリアの3国が中心となって行うことが決まりました。日本には壁画保存の伝統があるため、日本隊は壁画を担当することとなりました。はじめ破壊されたのは大仏だけで、壁画の大半は残っていると考えていました。しかし、それは大間違いで、壁画のほとんどが無くなっていて、衝撃でした。爆破しただけならば、あれだけの大きなものなので、断片が少なくともどこかに残っているだろうと期待しましたが、一片も残っていません。爆破した後に綺麗に意図的に消したのだと思います。西と東の大仏や他の洞窟もそうでした。昔我々が記録に留めていたものも8割が無くなっていて、非常につらかったです。

それならば復元しようということになり、2016年に東の磨崖仏の天井壁画の「天翔ける太陽神」を復元しました。日本はバーミヤンで学術調査を継続的に行っており、ドイツやイタリアにはないデータや写真を沢山持っていたので復元することができました。こうした取り組みの意義は、現代の技術力をもってすれば壁画は元通りに復元できる、破壊は虚しいということを世界に対してアピールできることです。一つのメッセージとして伝えられるところが大きいです。

――前田先生が初めてバーミヤンを訪れた時のことを教えてください。

1964年、一度目の東京オリンピックの年です。当時アフガニスタンは未知の国で、渡航制限もされており、限られた人しか行けない国でした。私は名古屋大学の学生でしたがフランス語ができたので、大学が仏教調査団をアフガニスタンに派遣する際に、現地で役人と交渉する時のための人員として連れていかれました。実際に現地に入ったら、大臣から役人に至るまで事務的な仕事は全て私にまわってきました。大臣はフランス語で大丈夫でしたが、下の役人はダーリー語しか通じなかったので、必死になって教えてもらいました。当時の駐アフガニスタン日本大使の真崎秀樹(まさきひでき)さんの力を借りてようやく許可が下り、バーミヤン遺跡の調査とバーミヤンから北方へ抜けていく道の調査が行えることになりました。

はじめてバーミヤンの遺跡を見た時のすばらしさは言葉に尽くしがたいです。磨崖仏の顔がない(*8世紀末~9世紀初頭からバーミヤンを支配したイスラム勢力によって削り取られた)のは全く問題ありませんでした。つい手を合わせたくなる崇高さがありました。バーミヤンの宿で私は、日本で玄奘さんの流れを直接引く薬師寺のお坊さんと同じ部屋でした。当時は大学院生でしたが、後に薬師寺の管主になった大僧正です。彼は朝から部屋の中でお香を立てて拝んでいて、とても良い風景でした。もちろんイスラムの国ですから外ではそんなことはできません。彼は本当はお経を読みたかったんです。朗々としたとても良い声をしていたので、大きな声でお経が読みたいと言っていましたが、それはできませんでした。

文化の力でアフガニスタンに平和を

――半世紀近くアフガニスタンと関わってこられたわけですが、この国に平和をもたらすために必要なことは何だと思いますか?

現在のアフタガニスタンはイスラム思想ですが、それ以前の時代は、ローマ、ギリシャ、ペルシャ、インドなどの文化を受け入れてきました。その多層な文化の上にイスラム文化ができあがっているわけです。そういう意味ではイスラムとしても非常に豊かな土壌を持っています。宗教としては認められないとしても、資源としてイスラム以外の文化も大事にしなければならない、そう彼らは思っているはずです。

お金を出して生活が良くなればアフガニスタンに平和が根づくのでしょうか? 今まであれだけお金をつぎ込んでも平和は根づきませんでした。お金は結局別のことに使われ、そしてタリバンに勝てないという状況が生まれてきました。

アフガニスタンに平和を生み出す1つの大きな起点・起爆剤となるものが文化だと思います。どこにも芽吹かなかった平和の芽を、文化を持ち込むことによって芽生えさせるということが大事です。聖書には「人は糧のみに生きるに非ず」とあります。皆が食えても戦争は収まらない。戦争は何から生まれたのか? ユネスコは、それは人間の心に生ずるものだと判断しました。大戦を超えてきたからこその判断です。平和への願望を芽生えさせていくには文化を介すほかにない。それ以外の方法はない。だから我々もある意味命をかけて文化保護を言っているわけです。

だからお金の出し方はもっと考えるべきであると我々は思います。内戦後バーミヤンに最初に建てられたのは「文化センター」です。このお金は日本ユネスコ連盟が一般の人から集めた募金で賄われました。こういう仕事が非常に大事です。文化というのは吹けば飛ぶようなものかもしれませんが、心を養生する基本的なものです。それがあって初めて平和が芽吹きます。

――アフガニスタンにおいて世界遺産はどんな意味を持ちますか?

アフガニスタンには2つの世界遺産があります。1つは第1号の「ジャームのミナレット」(*『ジャームのミナレットと考古遺跡群』)。これはイスラム遺跡なのでタリバンも非常に気をつかっています。第2号が「バーミヤンの遺跡」です。これはバーミヤンの仏教遺跡とその周辺景観も含めての世界遺産となっています。この2つはどちらも立派な世界遺産で、どちらも修復を必要としています。タリバンとしても世界遺産であることは無視できないと思います。世界遺産であるということは、単なるアフガニスタンの所有物ではなく、人類共通のものだということです。それを認めないということは、彼らも簡単にはできないでしょう。

世界遺産という国際的な枠組みは、非常に重要な文化を危機から救い出していく、保存していく、それがあることによって国民のアイデンティティが奥行きのあるものになっていく1つの大きな起点となる、それが文化遺産というものです。アフガニスタンにはさまざまな異なった文化遺産が大量にあります。それはアフガニスタンの宝なので「活用」をしてほしいと思います。前にも述べたように観光資源にもなります。活用していけば国の富にもなります。

世界遺産という概念は非常に重要な概念です。最初は危機に瀕した文化遺産を救出するということが大きな目的でしたが、今はそれだけではありません。我々が世界との関わり方を、考え直したり深めたり広げたりする大きな材料となるのが世界遺産です。世界遺産は人間性を進化させていく大きな起点となるものです。単なる古いものを守るという概念ではない。そこが世界遺産の重要なところです。

(インタヴューまとめ 世界遺産検定事務局 大澤暁)

バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群

登録基準:(i) (ii) (iii) (iv) (vi)

登録年:2003

登録区分:文化遺産・危機遺産

次回の更新は2021年12月上旬を予定しています。

奈良の大仏はアフガニスタンの大仏に影響を受けてつくられた!?

奈良の東大寺の大仏と関係があるといわれる、アフガニスタンの大仏を知っているでしょうか? 今回は日本とも関わりの深いアフガニスタンの文化遺産について紹介したいと思います。

皆さんもご存じのように、アフガニスタンでは8月中旬にイスラム主義の武装勢力タリバンが政権を握りました。ニュースでは日々、現地の緊迫した情勢が伝えられています。

こうしたなか、アフガニスタンの文化遺産の魅力を伝える展覧会が東京で開催されました。「みろく ―終わりの彼方 弥勒の世界―」(東京藝術大学美術館、2021年9月11日~10月10日)です。この展覧会の主役は、世界遺産『バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群』にある石窟の天井壁画《青の弥勒》を原寸大復元した作品です。これは2001年にタリバンが、バーミヤンの2体の磨崖仏(まがいぶつ)を爆破した際に、同時に破壊したものでした。

この《青の弥勒》の紹介をする前に、アフガニスタンの世界遺産『バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群』について簡単にふりかえっておきましょう。バーミヤンの遺跡群には主に4~8世紀頃にかけて築かれた約800の石窟遺跡が残っています。「みろく」展の会場ではバーミヤン渓谷を空から見た映像がスクリーンに投影されていました。巨大な自然の岩壁にひとの手によって掘られた数多くの石窟は、それだけで強く心に訴えかけるものがありました。

バーミヤン遺跡のなかで最も有名なのが、2001年にタリバンによって爆破された5~6世紀建立と伝わる二つの磨崖仏(まがいぶつ)でしょう。磨崖仏とは、自然の岩壁に彫刻された仏像や菩薩像のことです。西の大仏はがっしりしており高さが55mあり、現地ではパーダル(父)と呼ばれていました。そこから800mほど離れた場所にあったのが、高さ38mの東の大仏です。こちらはマーダル(母)と呼ばれていました。

じつはこの大仏は日本にもゆかりが深いものだと、展覧会を企画した東京藝術大学の井上隆史特任教授が教えてくれました。「シルクロードを旅した玄奘(げんじょう)は、7世紀にバーミヤンを訪れた時にこの大仏を見ています。彼が書いた『大唐西域記(だいとうさいいきき)』には、バーミヤンの2体の大仏は黄金に輝いていたとあります。遣唐使として唐で学んだ者がその話を日本に伝え、それを聖武天皇が聞いて8世紀(743年)に大仏を東大寺に建立したと私たちは考えています」。古代のシルクロードを介してバーミヤンの磨崖仏と奈良の大仏がつながっていた。考えただけでもワクワクするような話ですね。

バーミヤンの壁画が伝えるメッセージ

さて、《青の弥勒》の紹介に移りたいと思います。こちらは東の磨崖仏の西側にあったE窟と呼ばれる石窟に、7世紀中頃に描かれたという壁画です。この石窟には端正な姿の坐仏もありました。《青の弥勒》はその坐仏の天蓋をかざっていましたが、2001年に坐仏とともにタリバンによって爆破されてしまいました。《青の弥勒》の背景の青色は、アフガニスタン特産の鉱石ラピスラズリをふんだんに使っており、今回の復元でもラピスラズリの絵の具が使われています。近くで見ても細部までしっかりと復元されていて、まるで本物のようでした。

この《青の弥勒》は東京藝術大学が開発を進めるスーパークローンという技術によって復元されました。京都大学などの調査隊が1970年代に撮影した写真を集め、高精細の画像データを作成して、そこから3D復元していきました。

バーミヤンの遺跡群が世界遺産に登録されたポイントの1つとしてあげられるのが、ギリシャやペルシア、インドなどの文化・芸術が融合してガンダーラ美術へと変わっていく姿が見られることです。それがはっきりとわかるのが壁画です。《青の弥勒》にもガンダーラ美術の影響は見られます。

弥勒とは、ブッダが亡くなった(入滅)後の56億7,000万年後に人々の救済に降り立つとされるガンダーラ文化圏で生まれた仏教の仏ですが、《青の弥勒》の左右に描かれた柱は“ヘレニズム様式の柱”です。さらに、東京藝術大学が《青の弥勒》の前に復元した東の磨崖仏の天井壁画には、4頭の白馬に引かれた戦車に乗るゾロアスター教の太陽神「ミスラ」やギリシャの女神「アテナ」の兜をかぶり楯をもつ姿が描かれています。

「バーミヤンの巨大な仏像の上の壁画には、ゾロアスター教や古代ギリシャの神々が描かれていました。この時代には異なる宗教が寛容に受け入れられ共存していた証拠です」と井上隆史特任教授は話します。「そのことを示す貴重な仏像や壁画の多くがタリバンによって2001年に破壊されてしまいました。それらを復元して人々に見てもらうことは非常に大きな意味があると思います」。

バーミヤンの古代遺跡群の仏像や壁画が伝える多様性の受容というメッセージは、現代においてこそ強く発信される必要があるのではないかと、復元された壁画を見て思いました。

(“Bamyan – Closer view of statue of Buddah” by Marco Bonavoglia is licensed under CC BY-SA 3.0 )

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群

登録基準:(i) (ii) (iii) (iv) (vi)

登録年:2003

登録区分:文化遺産・危機遺産

次回の更新は2021年11月下旬を予定しています。

世界で最初の世界遺産「クラクフ」の魅力

本日より受付がはじまりました第46回世界遺産検定のメインビジュアルは、ポーランド共和国の『クラクフの歴史地区』です。聞きなじみのない方もいるかもしれませんが、クラクフは11世紀初頭から17世紀のワルシャワ遷都までの間、ポーランドの首都として栄えた古都です。さらに、1978年に選ばれた世界で最初の12件の世界遺産のひとつでもあります。今回はクラクフに4年間の滞在経験があるポーランド政府観光局の石川みゆきさんにその魅力をうかがっていきます。

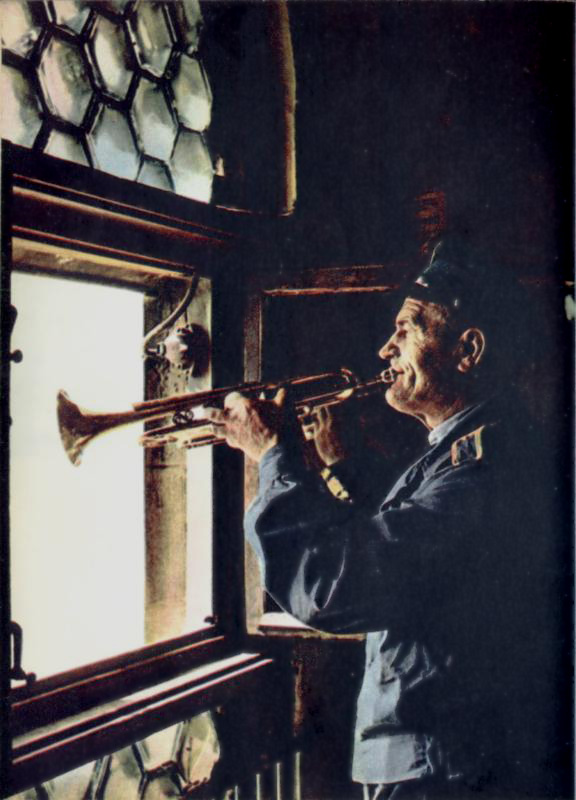

まず石川さんが紹介してくれたのが「聖マリア教会」。こちらはクラクフの中央広場に立つ13世紀に築かれたゴシック様式の教会です。レンガ造りの建物も素晴らしいですが、石川さんが注目して欲しいというのが“ラッパ吹き”です。「聖マリア教会では高い塔の上の窓が毎時00分に開かれ、そこからラッパが吹き鳴らされます。この演奏は曲の途中でピタッと止まってしまいます。じつはこれ13世紀にモンゴル軍がポーランドに来襲した時に、敵の襲撃をラッパで告げた吹き手が、矢で喉を撃たれて亡くなってしまったことを表しています。命と引き換えに街を守ったラッパの吹き手の勇気を今に伝えているのです」(ポーランド政府観光局 石川さん)

ポーランドの首都だったクラクフは、13世紀半ばにモンゴル軍に攻め込まれて破壊された歴史をもちます。その後、街は再建され自治都市として繁栄するのですが、700年以上たった今でも、当時の出来事を伝えるラッパの音が鳴り続けているんですね。

ゴミを博物館で鑑賞!? クラクフ地下博物館とは

続いて石川さんが紹介してくれたのが、ヨーロッパでも有数の歴史ある美しい広場として知られる中央広場の地下に2010年にオープンした「クラクフ地下博物館」です。“地下”博物館とはあまり聞いたことありません。どんな博物館なのでしょうか?

「こちらはクラクフの中央広場の地下に集積したゴミを見ることができる博物館です。じつはクラクフの中央広場の地面は時代を追うごとに高くなっています。中央広場にどんどんゴミが積もっていったためです。この“地下”博物館では、そんな昔のゴミを見て考古学的観点から、時代ごとの生活の変化を知ることができます」(ポーランド政府観光局 石川さん)

広場の地下に積もったゴミを展示してしまうとは……発想が斬新ですね。この「クラクフ地下博物館」は3Dやマルチメディアを使った体験型の展示が特徴で、人気スポットの1つとなっているそうです。中央広場の地下に広がる謎めいた「クラクフ地下博物館」、ぜひ訪ねてみたいです。

石川さんは「ポーランドに滞在するならば、首都ワルシャワよりクラクフに滞在する時間を長く取った方がいい」と勧めるそうです。それだけ、さまざまな楽しみ方のできる味わい深い街ということです。そんな楽しみの一つとして石川さんが挙げるのが“料理レッスン”。「クラクフの多くのレストランが旅行者へクラクフ名物のオブヴァジャネック(ベーグルの元祖といわれるパン)などの料理講座をやっています。14世紀からの歴史をもつ老舗レストラン『ヴィエジネク(Wierzynek)』などでもやっていますよ」

旅先でその土地の料理を教わるのは、とても良い思い出になりそうですね。この他にも、日本にゆかりのある「日本美術技術博物館“マンガ”館」や、映画『シンドラーのリスト』の舞台となったユダヤ人街「カジミエシュ地区」など、見どころいっぱいのクラクフの街。コロナ禍が終息したら、ぜひ訪れてみたいです。

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

クラクフの歴史地区

登録基準:(iv)

登録年:1978年/2010年範囲変更

登録区分:文化遺産

次回の更新は2021年10月下旬を予定しています。

イランの京都!? 古都イスファハーンの魅力

本日より第45回世界遺産検定の申し込みがはじまりました。今回パンフレットなどの告知物のメインビジュアルとなっているのが『イスファハーンのイマーム広場』です。この遺産はどの国にあるか、皆さんはご存じですか? 中東にあるイラン・イスラム共和国です。

今回は20年以上にわたり日本でイラン政府公認の旅行会社を経営する、エマミエ・セイエド・アバサリさん(イランのフーゼスターン州出身)に『イスファハーンのイマーム広場』の見どころを聞きながら、遺産について学んでいきたいと思います。

まずは『イスファハーンのイマーム広場』の基本情報をご紹介します。イスファハーンは現在の首都テヘランから南へ約340kmの場所に位置しています。サファヴィー朝の全盛期を築いたアッバース1世によって、『コーラン』に記された楽園を理想としてつくられた都市で、サファヴィー朝の都として栄えました。人々から「イスファハーンは世界の半分」と称えられるほどの繁栄を極めました。

エマミエさんは、イスファハーンは日本でいうと京都のような街だといいます。「イスファハーンは日本でいえば京都と同じくらい古い街です。また、街全体が博物館のようなところで、そこも京都とよく似ています。イランには『ペルセポリス』という素晴らしい歴史的な都市もありますが、これは2500年ほど前の街です。一方で、イスファハーンは450年ほど前に(今に続く)イスラム文化によって築かれた都市です。イランの芸術・文化の真髄(しんずい)を味わうことができます」

『イスファハーンのイマーム広場』おすすめスポットは?

世界遺産に登録されているイマーム広場はイスファハーンの街の中心にあります。南北510m、東西160mにわたって広がる巨大な広場です。もともとは「王の広場」と呼ばれていましたが、シーア派の法学者ホメイニが中心となって1979年に起こったイラン革命の後に、「イマーム広場」(「イマーム」とはシーア派の指導者の意味)と改称されました。

構成資産を見ていきましょう。第45回世界遺産検定のメインビジュアルの写真は、アッバース1世が建造を命じたイマーム広場で最も大きなモスク「イマームのモスク」です。高さ47mのドームをもち、1630年に完成しました。見ていると吸い込まれてしまいそうなほど、緻密なアラベスク模様の装飾が素晴らしいですね。

広場の西側に立つのが、15世紀のティムール朝時代の宮殿に、アッバース1世が2層の建物を付設した「アリー・カプー宮殿」です。迎賓館としての役割を担った建物で、宮殿の中は鳥や人物の細密画で埋め尽くされています。2階にあるテラスは皇帝が、イマーム広場で行われるイベントを見物したり、広場の人々と面会するために使われた場所です。宮殿の最上階には音楽ホールを備えています。

エマミエさんがイマーム広場を訪れたらぜひ行って欲しいというのが、イマーム広場北側の「バザール」です。「バザールのなかでは、イスファハーンの名産であるペルシャ更紗(さらさ)(ガラムカール)をつくる工程の一部を見せてくれたり、テーブルクロスなどに使える綺麗なペルシャ更紗をたくさん見ることができます。ここはぜひ一度行ってみて欲しいです」 古来より政治、経済、交通の要衝として栄えたイスファハーンには、イラン各地から様々な商人が集まりました。イマーム広場のバザールの賑わいからは、そんな歴史の残り香を感じることができるかもしれません。

また、イマーム広場にある「シャルバット・サラー」という飲料店もおすすめだと言います。「シャルバットとはイランの伝統的な飲みもので、果物や花びらから作られます。シロップによく似た甘い飲料です。じつは英語のシロップはアラビア語に由来しており、中東から生まれたものです。イマーム広場のシャルバット・サラーでは、さまざまな味のシャルバットをお楽しみいただけます」

イランでも新型コロナウイルスは猛威をふるい、今年の4月頃は大変深刻な状況だったといいます。しかし、現在では感染者数は減り、予断を許さない状況ではあるものの、少しずつ状況は改善されているといいます。なかなか今すぐに旅行で訪れることは難しいかもしれませんが、「イランの真珠」と称えられるほど美しい都市であるイスファハーン、いつかぜひ一度行ってみたいものです。

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

イスファハーンのイマーム広場

登録基準:(ⅰ)(ⅴ)(ⅵ)

登録年:1979年

登録区分:文化遺産

次回の更新は2021年8月下旬を予定しています。

京都の世界遺産「高山寺」を知っていますか

『古都京都の文化財』と聞いて、皆さんはどの構成資産を思い浮かべるでしょうか?修学旅行で訪れることの多い「清水寺」や「金閣寺(鹿苑寺)」、「銀閣寺(慈照寺)」でしょうか。石庭が世界的に有名な「龍安寺」や、“苔寺”の名で親しまれる「西芳寺」という人もいるかもしれません。また、京都市外にある「平等院」(宇治市)や比叡山の「延暦寺」(滋賀県大津市)を挙げる人もいるでしょう。

ただ、人気の観光スポットも多い『古都京都の文化財』の17の構成資産のなかで、この寺院をパッと思い浮かべる人は少ないのではないでしょうか 。京都市右京区の栂尾(とがのお)にある「高山寺(こうさんじ)」です。私が大学院生時代に『古都京都の文化財』の構成資産をすべてまわった時 、一番最後にまわったのがこのお寺でした。自転車で向かった のですが、山道をこいでもこいでもたどり着かず、結局最後はバスに乗らなければならないほど、京都市街から遠く離れた山奥にあります(京都駅からバスで約1時間です)。言い方は悪いかもしれませんが、『古都京都の文化財』のなかで“最もマイナーな”構成資産の一つといえるかもしれません。

「高山寺」の世界遺産としての価値は、平安時代から江戸時代までの千年に渡って日本の都だった京都の、鎌倉時代の面影を伝えるところにあります。世界遺産の推薦書には「1185年の内乱の後、武士の政権が鎌倉に成立した(中略)この時代を代表する資産としては、世俗や権力と縁を切り自然の中で精神的充足を求めた明恵上人の開基になる高山寺に石水院が残り、鎌倉時代の住宅的な建築様式を伝えている」と記されています。

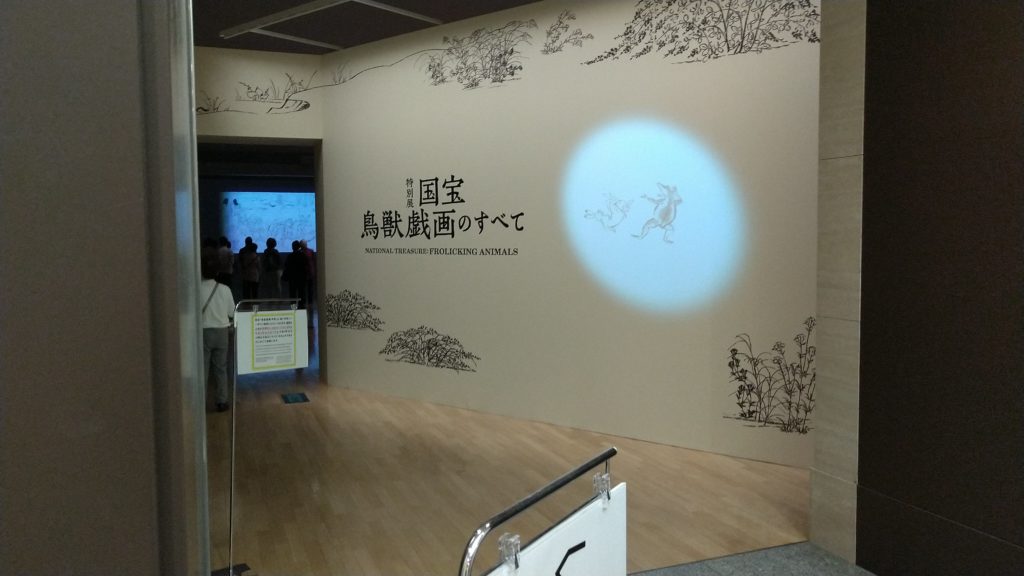

このように「高山寺」のことを説明されても、あまりピンとこないかもしれません。しかし、高山寺に伝わるこの絵巻のことはよく知っている方も多いのではないでしょうか。国宝「鳥獣戯画」です。平安時代終わり頃から鎌倉時代の初め頃にかけて描かれた作品で、擬人化されたウサギ、カエル、サルなどの動物を用いて、当時の人間の暮らしや風習を生き生きと描き出しています。

この「鳥獣戯画」の甲・乙・丙・丁全4巻の全場面を会期を通じて公開する初の展覧会「国宝 鳥獣戯画のすべて」が、東京国立博物館で開催されています(※5月18日現在、東京都の要請を受けて新たに示された文化庁の方針により臨時休館中)。4巻合計で44メートルを超える絵巻「鳥獣戯画」のすべてを見ることができる展示は、とても見ごたえがあります。とくに「鳥獣戯画」のなかでも有名な甲巻の前には「動く歩道」が設置されていますので、来場者はこれに乗って、まるで絵巻を広げながら見ているかのように鑑賞することができます。

高山寺の魅力満載! 特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」

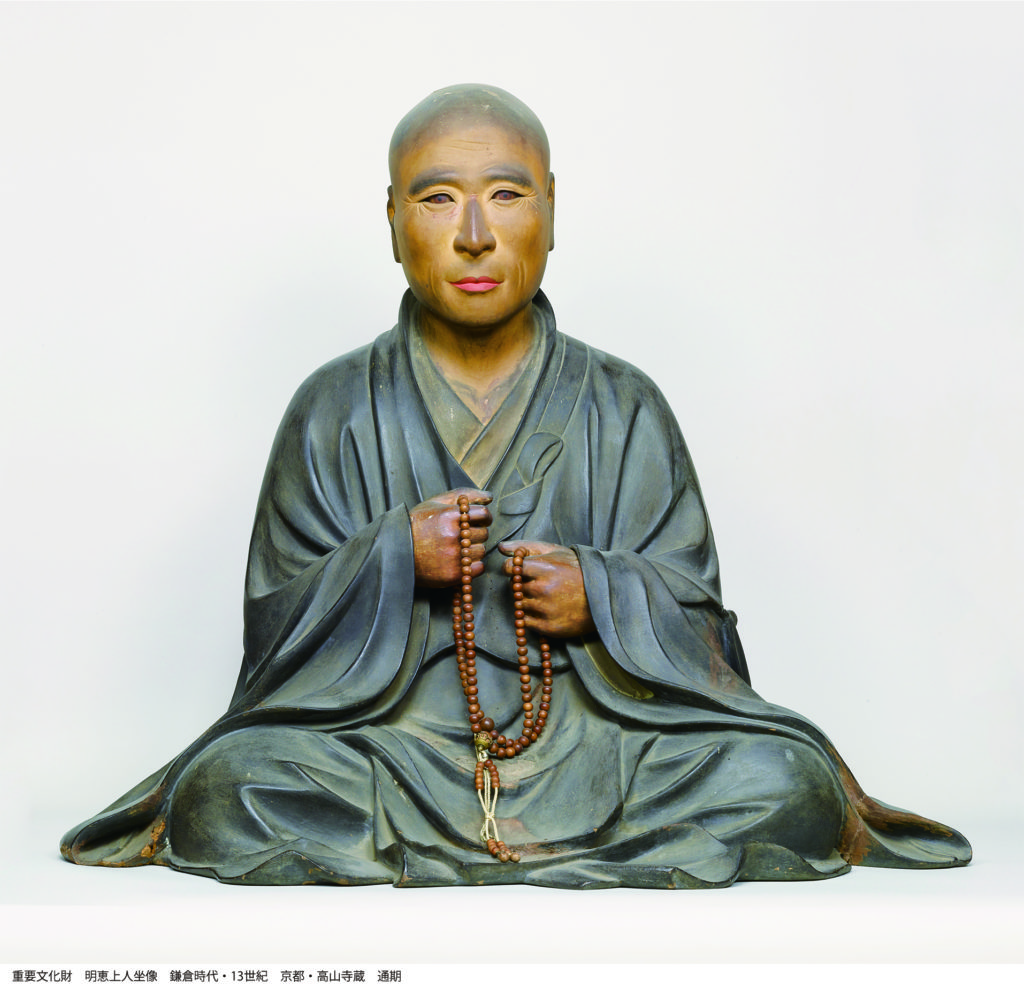

そして、この展覧会の見どころは「鳥獣戯画」だけでなく、高山寺を再興した鎌倉時代の僧・明恵上人にもフォーカスを当てているところです。明恵上人はとても信心深いユニークな人だったようで、24歳の時に画家のゴッホのように耳を切り落としたといいます。これは求道のためでした。また、明恵上人は19歳の頃から晩年まで、ひたすら自分が見た夢を記録しました。それが「夢記(ゆめのき)」(重要文化財)として残っています。明恵上人の人柄は「あかあかや あかあかあかや あかあかや あかあかあかや あかあかや月」という上人が読んだ和歌からもしのばれます。ユーモラスでとぼけた味わいのある人だったのではないでしょうか。

東京国立博物館の特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」では、高山寺に伝わる「夢記」や「明恵上人坐像」(重要文化財)、「明恵上人歌集」(国宝)など、明恵上人ゆかりの品々も展示されています。明恵上人が大切にしていたという子犬の像(重要文化財)もかわいらしくて素敵です。鳥獣戯画だけではない高山寺の魅力を多角的に紹介しているので、世界遺産ファンの方も楽しめる内容となっています。残念ながら現在(5月818日)は臨時休館中ですが、近日中に再開されることを祈りましょう!

※特別展「国宝 鳥獣戯画のすべて」の最新情報はこちらよりご覧ください。

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

古都京都の文化財

登録基準:(ⅱ)(ⅳ)

登録年:1994年

登録区分:文化遺産

次回の更新は2021年6月下旬を予定しています。

エジプト人留学生の“オススメ”世界遺産は?

今日から受付がはじまった第44回世界遺産検定のポスターやリーフレットには、ギザの3大ピラミッドをバックに、足を踏み出したポーズを取る男性の姿が写っています。おなじみとなりました留学生に母国のいちおし世界遺産を紹介してもらう「留学生のオススメ世界遺産」です。シリーズ4回目の今回はエジプト人留学生のイブラヒム・モハミドアリさんです。

イブラヒムさんは東京藝術大学の博士課程に在学中で、文化遺産の保護について学んでいます。「私はエジプトの歴史と文化遺産にとても誇りをもっています。文化遺産とは歴史の物語を伝えてくれるものです。文化遺産を保護することは、歴史の物語を次世代に伝えていくことです。日本で学んだ知見を活かしてエジプトの文化遺産を守りたいです」(イブラヒム・モハミドアリさん)

そんなイブラヒムさんが、エジプトの世界遺産のなかでも「オススメ」に選んだのは『メンフィスのピラミッド地帯』と『カイロの歴史地区』でした。どんな理由があるのでしょうか?

「メンフィス付近は古代エジプトで長いあいだ首都だった場所です。カイロもまたイスラム勢力が入ってきて以来、エジプトで長年首都であり続けているところです。この2つの世界遺産を通じて、皆さんにエジプトの歴史をもっとよく知ってもらえると思い、私はオススメに選びました」(イブラヒム・モハミドアリさん)

エジプトが誇る2大歴史都市「メンフィス」と「カイロ」

まず『メンフィスのピラミッド地帯』から紹介しましょう。これは皆さんもよくご存じですね。エジプトの首都カイロからほど近いメンフィス周辺に点在する約30のピラミッド群です。なかでも「ギザの三大ピラミッド」と呼ばれる、紀元前2500年ごろ(日本では縄文時代)に築かれたクフ王、カフラー王、メンカウラー王の巨大なピラミッドは有名です。最大のクフ王のピラミッドには平均2.5tの巨石が約230万個使われており、建造時に高さは約150mあったとされます。

イブラヒムさんはピラミッドの大きさの“背景にあるもの”に注目してほしいと言います。「私が興味深いと思うのは、その巨大な建物だけでなく背景にあるものごとです。あれだけのものを築くためには工学や地質学など知識が必要です。また、巨大なピラミッドを築くためには多くの労働者も必要だったはずです。さらに、そこには膨大な労働者を動かす優れた統治機構もあったはずです。そうした点もふまえて考えると、やはりピラミッドは人類史初期の偉業と言えます」(イブラヒム・モハミドアリさん)

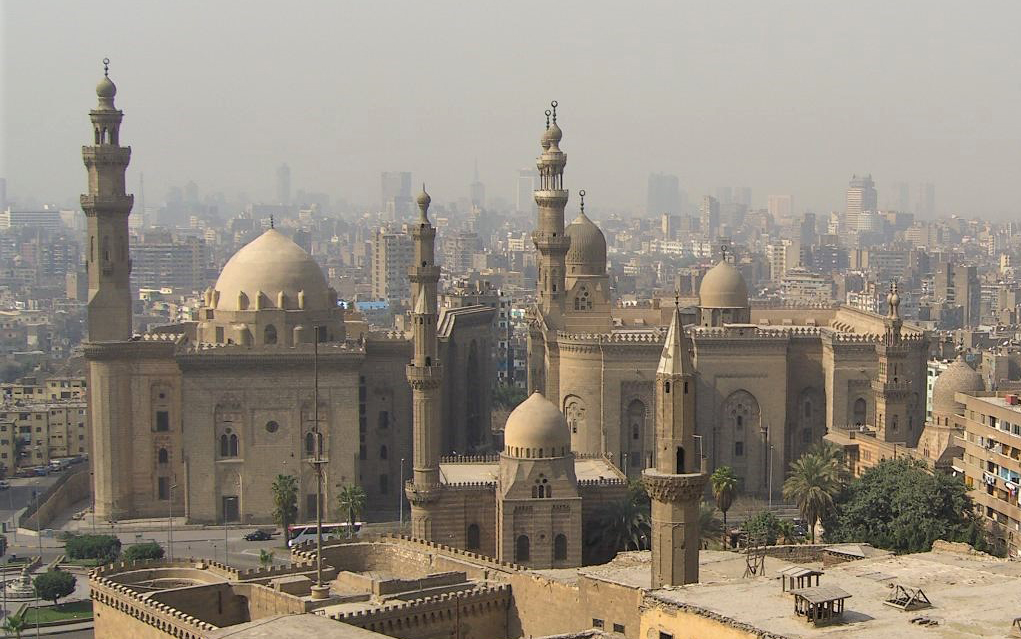

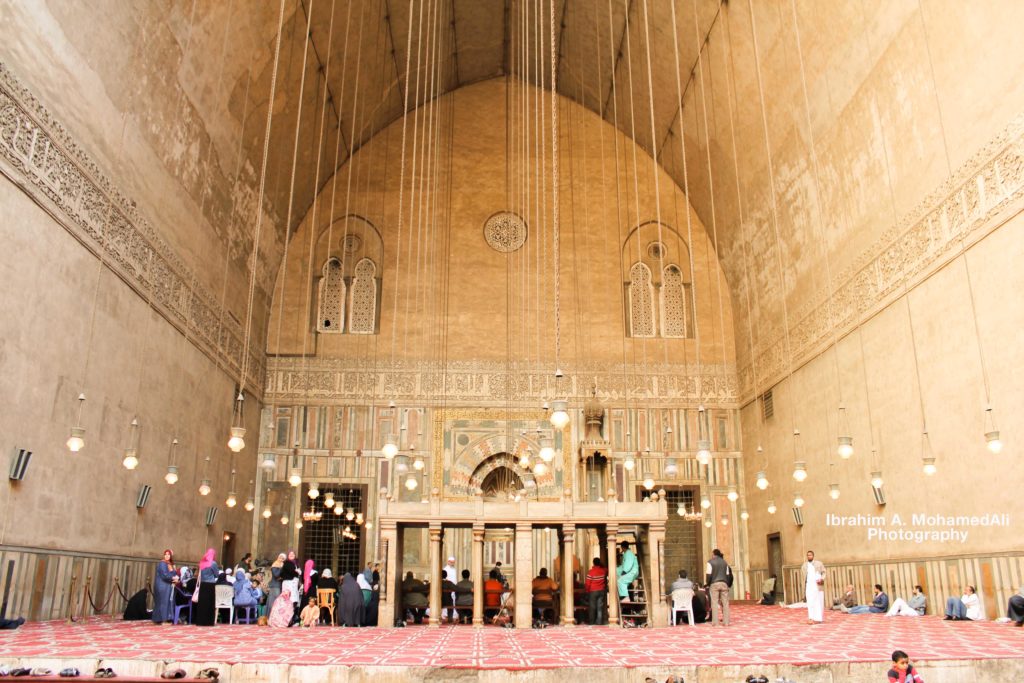

カイロは7世紀にイスラム勢力がアフリカ大陸進出の拠点として築いた軍事基地から発展した街です。世界で最も古いイスラム都市のひとつで、ムハンマドの没後10年に満たない641年には、この街に最初のモスクが建築されています。アフリカ大陸におけるイスラム勢力の拡大とともにカイロも発展を遂げ、13~16世紀のマムルーク朝時代には世界最大のイスラム都市となりました。街のいたるところにミナレットが建造され、黄金期を迎えた14世紀は「1,000のミナレットが立つ街」と言われました。

イブラヒムさんは5歳のころからカイロに住みはじめ、人生の大半をこの街で過ごしてきました。イブラヒムさんはさまざまな時代の建造物が残っている点が特に気に入っていると言います。「歴史地区には中世のとても古い建物が残っています。また、カイロのダウンタウンの近くには19世紀から20世紀の街並みもあります。さらに時代の最先端をゆく現代的な建物もあります」

そのなかでもイブラヒムさんの一番のお気に入りの場所は「歴史地区」のなかにあります。「カイロの歴史地区の中心を貫くメインストリートがあります。ここがカイロで私が一番好きな場所です。ここにはまだ伝統的な工房があります。伝統的な手工芸品も作られています。そうしたものを見ながら、どれだけ長い間これらのことは続けられてきたのだろう、と思いを馳せることはとても楽しいです」(イブラヒム・モハミドアリさん)

イブラヒムさんは将来、文化遺産を保全はもちろんですが、文化遺産を地域コミュニティつなげていく仕事もしていきたいと言います。「文化遺産の近くに暮らす人たちが、その文化遺産とどのように関わるかということに興味があります。とくに若い人たちがいかに文化遺産に関わり、歴史とつながっていくかということが重要だと思います」

文化遺産と地域住民の関係性は、世界遺産の登録でも評価されるポイントの一つです。「保全」という観点からは、文化遺産と日常的に接する地域住民の関わりが不可欠だからです。そういう意味では、地域住民と文化遺産の良い関係性を築いていくことも、文化遺産の保全活動の一つと言えるかもしれません。イブラヒムさんが将来エジプトでどんなふうに文化遺産と地域住民を結び付けていくのか、注目していきたいですね。

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

メンフィスのピラミッド地帯

登録基準:(ⅰ)(ⅲ)(ⅵ)

登録年:1979年

登録区分:文化遺産

カイロの歴史地区

登録基準:(ⅰ)(ⅴ)(ⅵ)

登録年:1979年登録

登録区分:文化遺産

次回の更新は2021年5月下旬を予定しています。