東工大で建築を学ぶエチオピア人留学生、おすすめの世界遺産は?

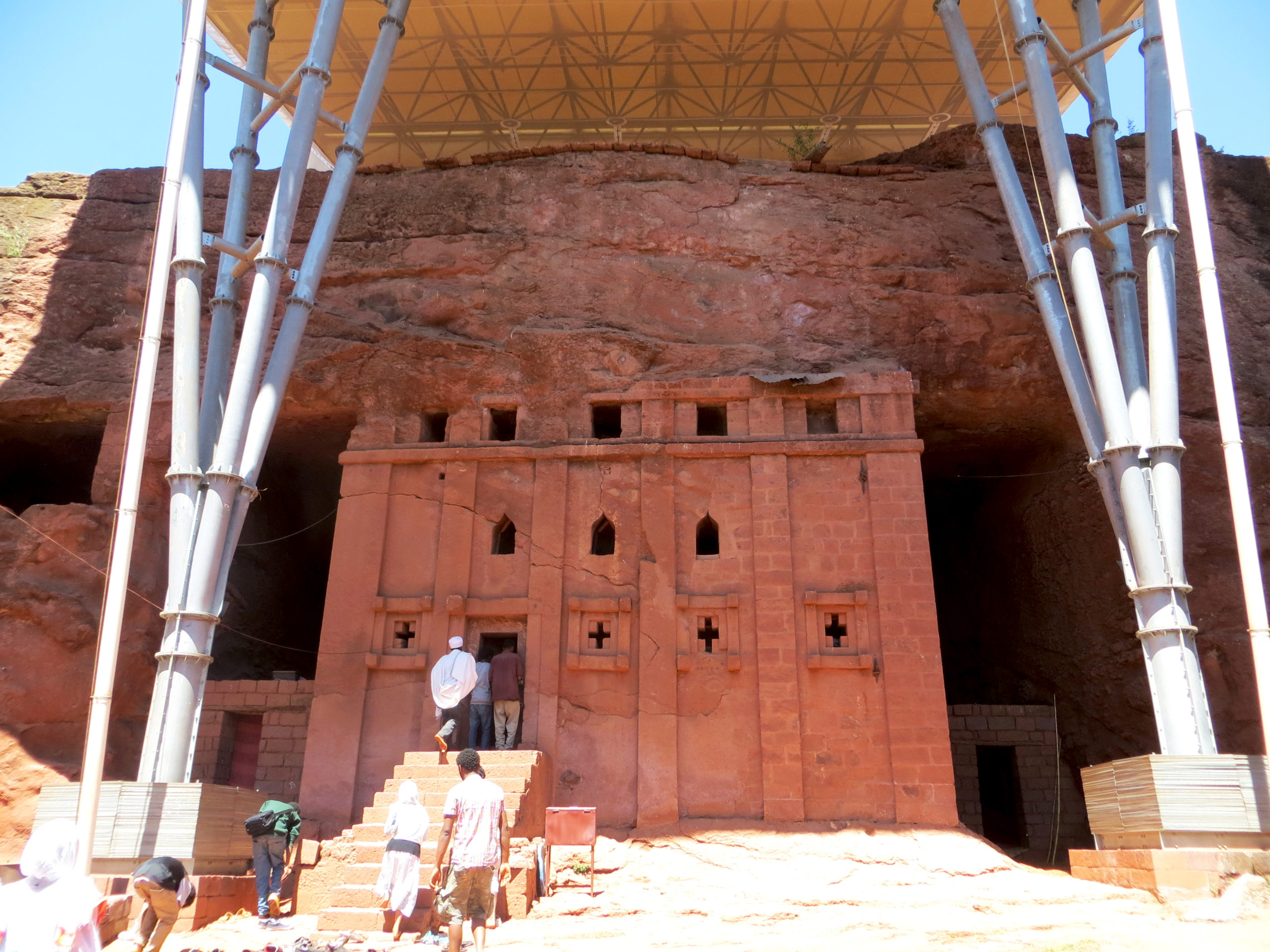

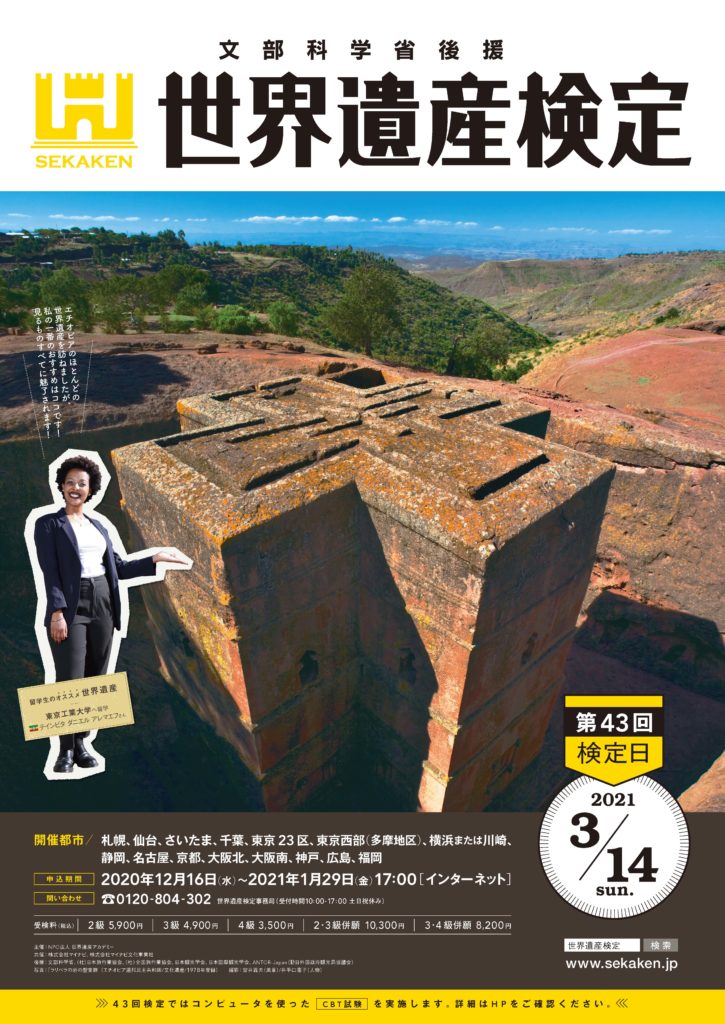

今日から2021年3月の世界遺産検定の申込みがはじまります。ポスターをすでにご覧になった方もいらっしゃるかもしれません(下写真参照)。今回のメインビジュアルに使われている世界遺産は、エチオピアの『ラリベラの岩の聖堂群』です。今年度のメインビジュアルは留学生に母国のおすすめ世界遺産を聞くということでやっていますので、こちらも留学生に紹介してもらいました。

今回取材に協力してくれたのは、エチオピアから東京工業大学に留学してビルの設計や都市計画などを学ぶテインビタ ダニエル アレマエフさんです。「エチオピアには『アクスムの考古遺跡』や『ファジル・ゲビ、ゴンダールの遺跡群』など数多くの世界遺産があります。私はそれらのほとんどを訪ねてきましたが、一番おすすめしたいのが『ラリベラの岩の聖堂群』です。見るものすべてに魅了されるはずです」と彼女は言います。

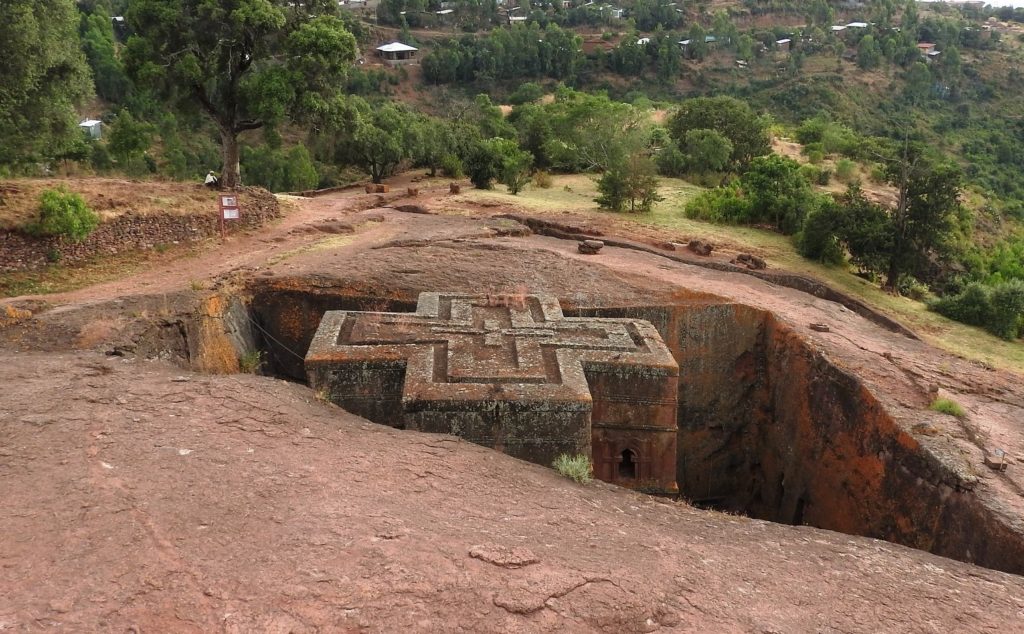

ダニエルさんが熱をこめておすすめする『ラリベラの岩の聖堂群』とは、どんな世界遺産なのでしょうか? 基礎知識を確認しておきましょう。まずこれは1978年に登録された世界で最初の12の世界遺産のひとつで、巨大な一枚岩をくりぬいて築かれた11の聖堂からなります。ポスター写真に使われているのは11番目につくられた最も新しいギョルギス聖堂です。これは上空から見ると、建物自体がギリシャ十字型につくられていることがわかります。

この聖堂群が築かれた12世紀末ごろ、キリスト教の聖地エルサレムはイスラム勢力に占拠されており、信徒は聖地巡礼ができませんでした。そこで、ラリベラという王様は岩窟教会をつくり、都を「第二のエルサレム」にしようとしました。そのためこの地には、ヨルダン川やベツレヘム(キリストが生まれたとされる場所)など、聖書にちなんだ地名がつけられています。

エチオピア人留学生ダニエルさんが語る『ラリベラの岩の聖堂群』の魅力

ダニエルさんは彼女の専門である建築の観点からも『ラリベラの岩の聖堂群』はとても興味深い驚くべきものだといいます。「まず、現在使われているような建設機械がまったくない時代にあれだけのものを築いたことはとてつもない偉業です。岩を削り出して11もの聖堂を築くには信じられないほどの労力が必要だったはずです。“天使が建設を手伝った”とも言われるのもうなずけます」。

さらに、設計の面からもこの世界遺産は非常に優れているといいます。「窓のサイズは必要な分だけの自然光を建物内に取り入れるように、注意深く制限するように設計されています。また、ここで取り入れられている排水システムも驚くほど優れたものです」。

彼女が現地を訪問したとき強く印象に残ったのは、聖堂群が今なお信仰の場として人々に利用されているということでした。「建物ができてから長い時をへているにも関わらず、また多くの観光客が年間訪れるにも関わらず、聖堂が信仰の場としての意味を失っていないということに私は驚きました。ここで積み重ねられてきた祈りや生活が聖堂を守り神聖なものにしていることを、きっとこの場所を訪れた誰もが感じることでしょう」。

テインビタ ダニエル アレマエフさんはエチオピアだけでなく、さまざまな国の世界遺産を訪れるのが好きだそうです。「日本でも白川郷や原爆ドーム、国立西洋美術館を訪ねました。世界遺産の旅は、時の流れのなかを旅しているようでとても楽しいです。その場で築かれてきた生活様式を感じとることができますし、システムや創造性が年月のなかでどのように変化していったかを知ることできます。また多くの世界遺産はサステナブルなものであるということも興味深いです」。

将来は建築の設計と研究の両方をやっていきたいというダニエルさん。世界遺産からも多くのことを学んでいるようです。

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

ラリベラの岩の聖堂群

登録基準:(ⅰ)(ⅱ)(ⅲ)

登録年:1978年登録

登録区分:文化遺産

次回の更新は2021年2月下旬を予定しています。

「国立公園」から見る世界遺産

今回のテーマは「国立公園」です。「えっ」と思われるかもしれませんが、国立公園と世界遺産は切っても切りはなせない関係にあります。世界遺産検定のテキストをめくってみても、『ハワイ火山国立公園』『ロス・グラシアレス国立公園』『イグアス国立公園』『セレンゲティ国立公園』など多く出てきます。1872年に世界で初めて国立公園に制定されたアメリカ合衆国の『イエローストーン国立公園』は、そのちょうど100年後に採択された世界遺産条約によって、世界で初めの世界遺産の1つになりました。

そんな世界遺産との関りの深い国立公園の展覧会がおこなわれていると聞いて、取材に行ってきました。東京・上野の国立科学博物館で開催中の企画展「国立公園 ―その自然には、物語がある―」(開期:2020年8月25日(火)~11月29日(日))です。

入り口を入ってみるとそこにあったのは巨大なヒグマのはく製。ヒグマというとどんな日本の世界遺産が思い浮かびますか……。ヒグマの生息密度が世界で一番高いやはり『知床』でしょう。『知床』は世界遺産リストへの登録名は『知床』のみですが、1964年に「知床国立公園」として国立公園に指定されています。

『小笠原諸島』も1972年に「小笠原国立公園」に指定されています。会場には小笠原諸島に生息する固有種のはく製や標本が展示されていました。なかでも目を引いたのが色鮮やかな花の標本です。これは樹脂封入という方法でつくられた標本で、「国立公園の貴重な草花を生き生きとした姿で展示したい!」というスタッフの想いから採用されたとのことです。

日本初の世界遺産の1つ『屋久島』も国立公園です。展示で目を引いたのが、巨大な土壌の断面です。屋久島から北へ40kmの地点にある海底火山「鬼界カルデラ」の7,300年前の爆発によって地層に残された痕跡を紹介しています。その爆発による火砕流で屋久島の生物は壊滅したと考えられていますが、現在見られるような固有種がどう生まれたかは謎だということです。

なぜ世界遺産に国立公園は多い?

さて、日本の4つの自然遺産のうち『知床』、『小笠原諸島』、『屋久島』の3つが国立公園に指定されています。冒頭に書いたように世界を見渡しても国立公園の世界遺産は多くあります。なぜなのでしょうか?「世界自然遺産は、その価値を将来にわたって維持していくために、適切に保護管理されていることが必要です」と今回の展覧会を主催する環境省の担当者は言います。「このため、我が国の世界自然遺産地域は、国が責任をもって管理できる国立公園、自然環境保全地域、森林生態系保護地域、天然記念物など、国の法律や制度等に基づく保全措置が講じられています。我が国の世界自然遺産4地域のうち『知床』、『小笠原諸島』、『屋久島』の3地域が国立公園にも指定されているのはこのような理由によるものです」。

国立公園に指定されると自然公園法に基づき、区域内における建築物などの工作物の新改増築や木竹の伐採、土石の採取や動植物の捕獲・採取などの行為が規制されます。また、傷ついた自然を回復させるための取組や増えすぎた鳥獣の管理、外来生物の対策などもおこなわれます。世界遺産に登録されるための条件として、「保有する国の法律などで保護されていること」が定められているので、国立公園に指定されている世界遺産は多いんですね。ちなみに、2016年、2017年に国立公園に新たなに指定された「やんばる」「奄美群島」は日本政府がいま世界遺産に推薦している「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」に含まれます。国立公園という側面から世界遺産を見てみると、また新たな発見があるかもしれません。

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

屋久島

登録基準:(ⅶ)(ⅸ)

登録年:1993年登録

登録区分:自然遺産

知床

登録基準:(ⅸ)(ⅹ)

登録年:2005年登録

登録区分:自然遺産

小笠原諸島

登録基準:(ⅸ)

登録年:2009年登録

登録区分:自然遺産

次回の更新は2020年11月下旬を予定しています。

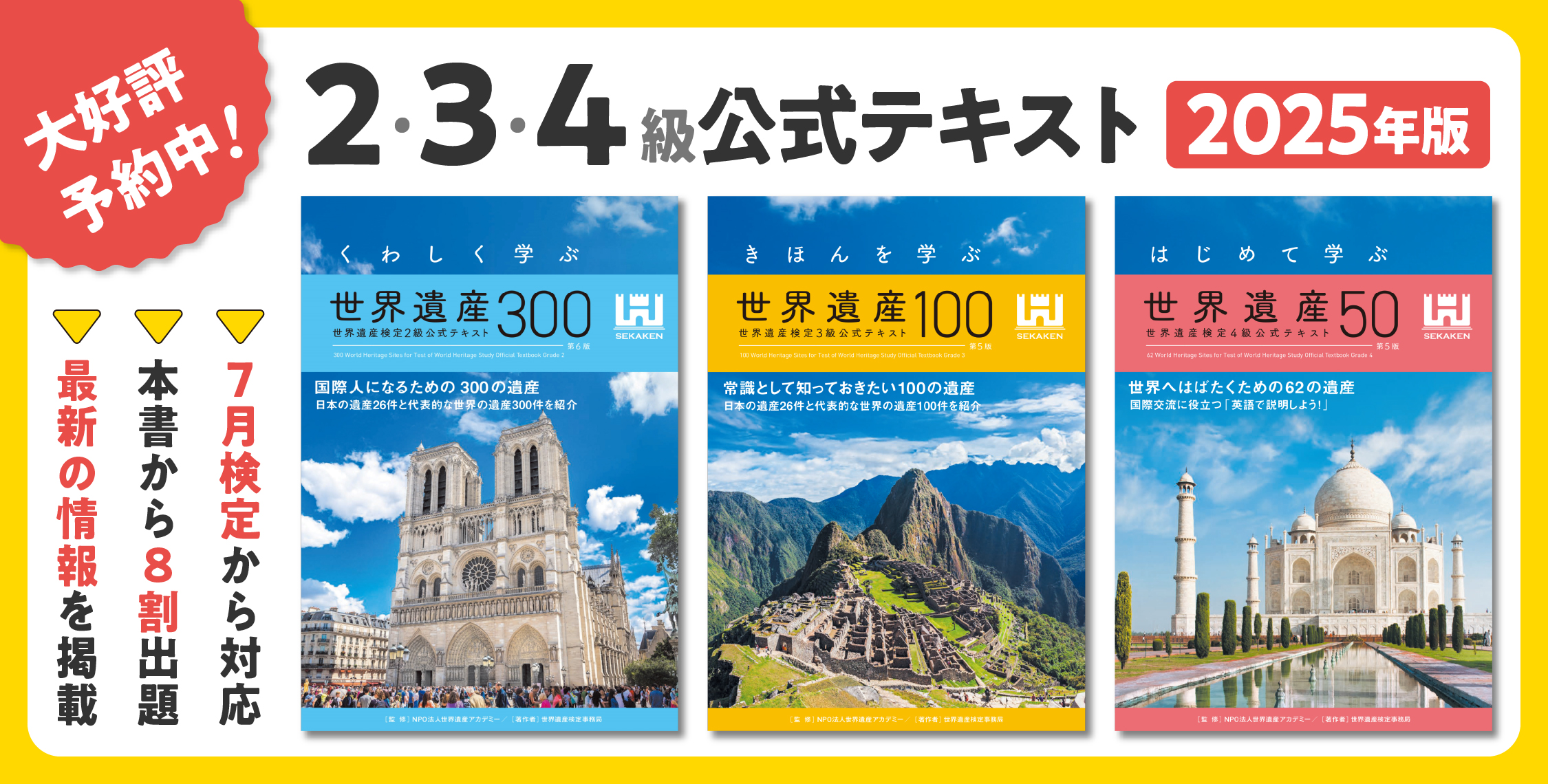

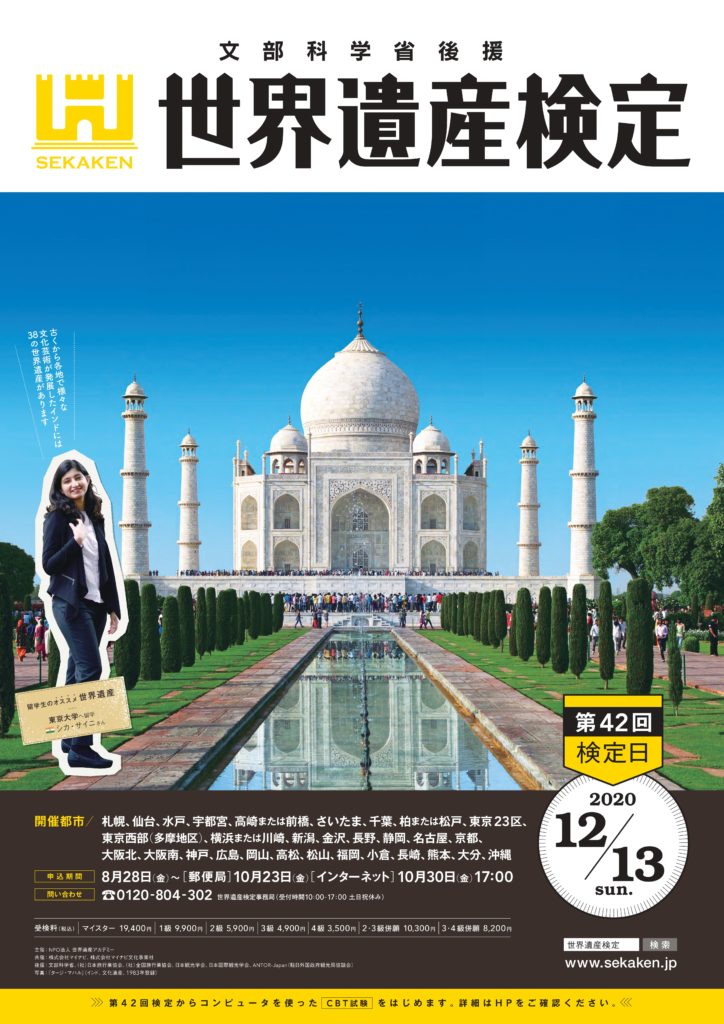

インドから東大へ留学中のリケジョがオススメする世界遺産

12月の第42回世界遺産検定のメインビジュアルが『タージ・マハル』に決まりました。今年度の世界遺産検定のポスターやパンフレットでは「留学生のオススメ世界遺産」として、日本に留学経験をもつ外国人の方に母国の世界遺産を紹介してもらっていますが、42回検定の『タージ・マハル』をオススメしてくれたのは、Shinkansen(新幹線)などの高速鉄道について学ぶために東京大学大学院(工学研究科)へ留学中のシカ・サイニさんです。インド人ならではの視点で『タージ・マハル』の魅力を紹介してもらいます。

シカさんの話にいく前に、まずは『タージ・マハル』の基本情報をおさらいしておきましょう。インド北部の街アーグラにある『タージ・マハル』は、ムガル帝国5代皇帝シャー・ジャハーンが愛妃ムムターズ・マハルのために築いた霊廟です。総面積17万㎡(東京ドームの3.6倍)の広大な土地に白大理石で建てられています。世界各地から石材などの材料が集められて20年がかりで完成しました。職人も世界中から集められ、フランスの金細工師やイタリアの宝石工もなかにはいたそうです。

さて、ここからシカさんの話です。彼女はインドの首都デリー出身の彼女は、これまでにインド国内の多くの世界遺産を訪ねてきたといいます。「どの世界遺産も素晴らしいものでした!インドでは古くから各地でさまざまな文化芸術が花開きました。それらがインドの世界遺産に忘れられない印象を与えています」

シカさんが訪ねた世界遺産のなかでもとくにオススメしたいのは『タージ・マハル』だと言います。「タージ・マハルはインドにおけるムガル帝国時代の建築の典型例で年間700~800万人が訪れます。世界七不思議の1つにも数えられている場所です」

シカさんは『タージ・マハル』を見る上での3つのポイントを挙げてくれました。まず1つ目は“装飾”です。「壁にほどこされた緻密で洗練された大理石の彫り物やファサードの美しいカリグラフィーは必見です」。

シカさんが2つ目にオススメとして挙げたのは“庭園”です。「タージ・マハルにはムガル帝国時代の様式の庭園があり、それがタージ・マハルをよりいっそう壮麗にしています」。タージ・マハルの庭は水路などで全体が幾何学的に四分割された“四部庭園(チャハル・バーグ)”で『コーラン』に描かれている「天上の楽園」を再現したものです。

そして最後に彼女が『タージ・マハル』のおすすめポイントとして挙げてくれたのが“色の移り変わり”です。「大理石でできた真っ白なタージ・マハルは、夜明けには空の色を受けてピンク色に染まります。満月の夜にはミルキー・ホワイトに染まります。そんな風景を見ることはとても魅惑的な体験です」。

鉄道好き女子シカさんのもう一つのオススメ世界遺産!

さて、日本で高速鉄道について専門的に学ぶほど鉄道が好きなシカさんは、もう一つ母国のオススメ世界遺産を紹介してくれました。『インドの山岳鉄道群』です。この遺産は、現在も運行する「ダージリン・ヒマラヤ鉄道」、「ニルギニ鉄道」、「カールカ=シムラー鉄道」の3路線からなります。「トイ・トレイン(ダージリン・ヒマラヤ鉄道の愛称)にのると子供心に帰ったような気持ちになれます。ダージリンのマーケットで新鮮な果物を買い求めるのもいいですね!」(シカ・サイニさん)

『インドの山岳鉄道群』は、イギリスの植民地時代、紅茶の葉の輸送や、高原保養地に向かうイギリス人観光客の便宜のため、19~20世紀初頭に当時の最新技術を駆使してイギリスが建設しました。1881年に開通した「ダージリン・ヒマラヤ鉄道」は世界最古の山岳鉄道です。インドの独立後はこれらの山岳鉄道がインドの鉄道事業を大きく発展させました。

シカ・サイニさんは東京大学で日本の高速鉄道の技術を学んだ後は、インドへ帰って母国の高速鉄道プロジェクトに関わりたいといいます。「インドと日本という二つの偉大な文明の友好関係を深めていくために努力していきたいです。日本にいるあいだに日本の言葉や豊かな文化についても学び、両国の架け橋となっていきたいです」(シカ・サイニさん)。いつの日かシカさんがつくった高速鉄道が世界遺産になる日が来るかもしれませんね。

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

タージ・マハル

登録基準:(i)

登録年:1983年登録

登録区分:文化遺産

インドの山岳鉄道群登録基準:(ii) (iv)

登録年:1999年登録

登録区分:文化遺産

次回の更新は2020年9月下旬を予定しています。

買い物袋有料化と関係のある世界遺産!?

7月から全国で買い物袋の有料化がはじまりました。無料のときはなんとくプラスチック製の買い物をもらっていたけど、有料なら数円でも「もったいない」とエコバッグに切り替えた人も多いのではないでしょうか? 自分もそんなひとりです。最近ようやく、買い物のときはエコバッグを忘れずに家を出るくせがつきました。

さて、この買い物袋有料化政策ですがなぜはじまったのでしょうか? この政策を進める経済産業省のホームページを見てみますと、「プラスチックは、非常に便利な素材です。成形しやすく、軽くて丈夫で密閉性も高いため、製品の軽量化や食品ロスの削減など、あらゆる分野で私たちの生活に貢献しています。一方で、廃棄物・資源制約、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの課題もあります」とあります。

プラスチックの過剰な利用が生み出す問題、そのひとつが廃棄されたプラスチックが海に流出する「海洋プラスチックごみ問題」です。この問題をはっきりと示す世界遺産があります。南太平洋に浮かぶ英国領のピトケアン諸島に属する『ヘンダーソン島』です。

『ヘンダーソン島』は独自の生態系が残る、面積37㎢に及ぶ環状サンゴ礁の無人島です。自然美や景観美を示す価値基準の(ⅶ)と生物の多様性を示す価値基準の(ⅹ)が認められています。大航海時代の1606年スペイン人航海士デ・キロスがヨーロッパ人として初めて上陸しましたが、18世紀以降は無人島となったため、手つかずの原始に近い状態の自然が保たれました。陸鳥4種はすべて固有種で、被子植物も51種中10種が固有種です。 しかし、この貴重な自然を残すヘンダーソン島に今異変が起きています。何千キロという海をわたって大量のブラスチックごみが島に流れ着いているのです。オーストラリアの海洋生物学者のジェニファー・レイバースさんらによる研究によると、ヘンダーソン島に漂着したプラスチックごみの数は3770万個におよび、世界で最もプラスチックごみが高密度に集積されている地域だといいます。ごみの中には日本から排出されたと見られるものもあります。

海洋プラスチックの何が問題なのでしょうか? そのひとつが生態系への影響です。プラスチックごみに絡まってしまったり、誤って食べてしまったりして、ウミガメなどの絶滅危惧種などの貴重な生物が傷ついたり、命を落としたりしています。また、プラスチックごみを食べた生物を人間が食べることによって、人体への流入のリスクも指摘されています。さらに、海洋プラスチックによって漁獲量が減ったり、漁獲用の網にプラスチックごみが絡まることなどによって、海洋生物がかからず、網が破損してしまうなどの間接的な被害も確認されています。

海洋プラスチックごみが問題となっている世界遺産は『ヘンダーソン島』だけではありません。アメリカの『パパハナウモクアケア』や南アフリカの『イシマンガリソ湿地公園』などでも海洋プラスチックごみは問題となっており、現地では清掃活動が行われています。 プラスチックごみは年間800万トン海へ流出していると推定されており、2050年までに海洋中に存在するプラスチックの量が魚の量を上回るとも予想されています。 世界遺産のみならず、地球上の貴重な自然や生物を守るためにも、プラスチックの買い物袋をやめるという小さなことから変えていきたいですね。

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

ヘンダーソン島

登録基準:(vii) (x)

登録年:1988年登録

登録区分:自然遺産

次回の更新は2020年8月下旬を予定しています。

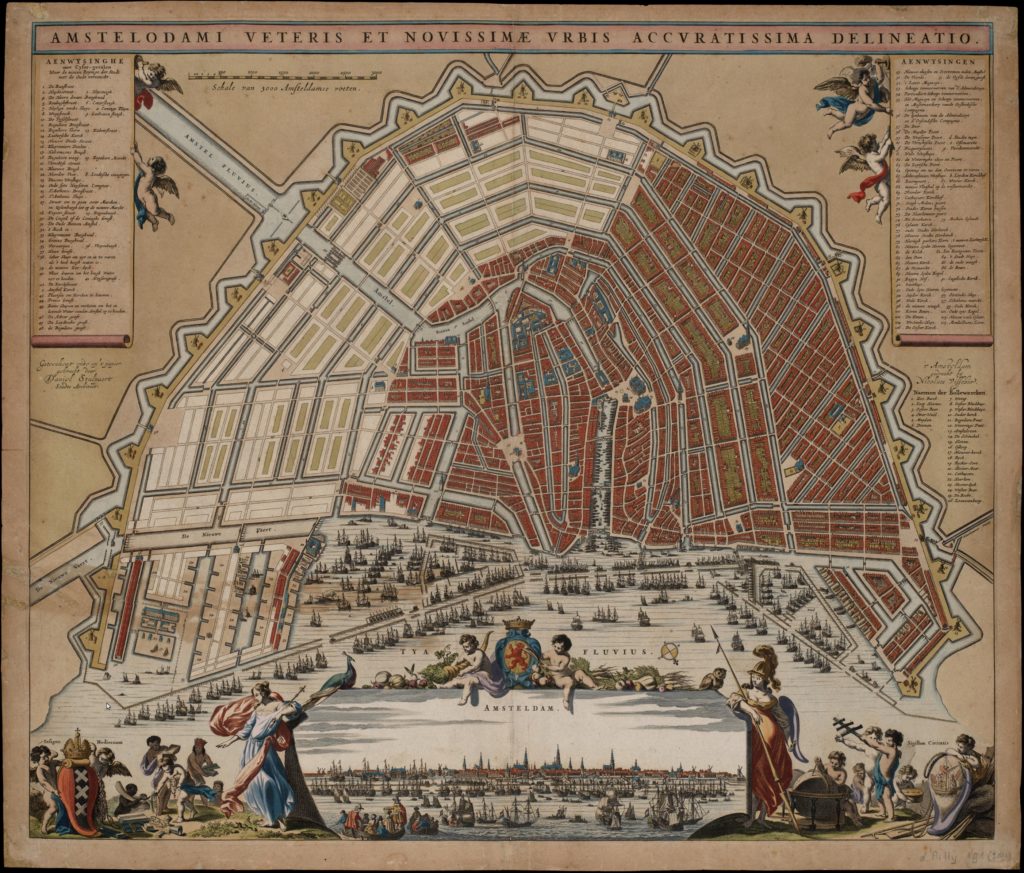

アムステルダムの運河に「ボートの家」ができた理由

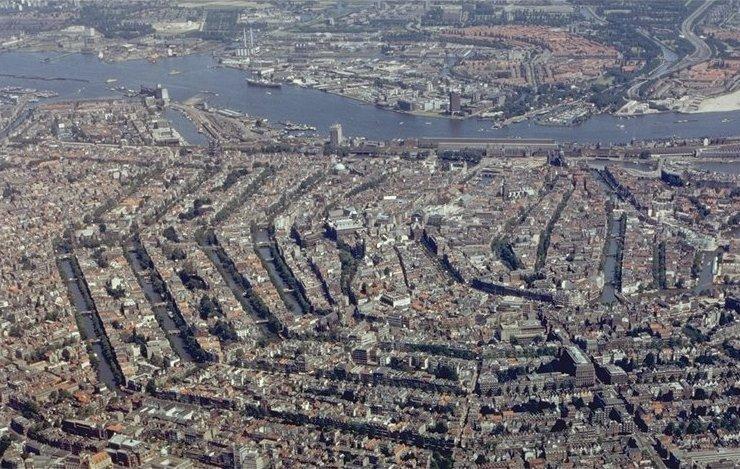

オランダの首都アムステルダムを訪れたら、皆さんはどこへ行ってみたいと思いますか? レンブラントの「夜警」やフェルメールの「牛乳を注ぐ女」などが所蔵されている「国立アムステルダム美術館」でしょうか?あるいは『アンネの日記』で知られるアンネ・フランクがナチス・ドイツの迫害から逃れて屋根裏に隠れて暮らしたアパートを訪ねたいという人もいるでしょう。

個人的には運河に浮かぶ「ボートの家(ハウスボート)」に行ってみたいです(写真上)。こんな水上の家で暮らしたら、楽しそうじゃありませんか。

じつはこの「ボートの家」は古い歴史をもつものです。オランダが海洋国家として黄金期を迎えていた17世紀から存在していたという記録が残っています。なぜ当時の人々は運河の上のボートで暮らそうと考えたのでしょうか?

答えは「土の上に住む場所がなかったから」です。もともとアムステルダム中心部の運河地区は、沼だったところを埋め立ててつくった場所です。しかし、いくら土地を埋め立てて市街地域を広げても、当時繁栄の極みにあったアムステルダムには追いつかないほど多くの人が流入してきました。そこで水上に船を浮かべてそこに住もうという人が出てきたのです。

アムステルダムの運河を守る日本の技術

オランダが東インド会社などを設立し、黄金期を迎えていた16世紀末~17世紀に築かれたこのアムステルダムの運河地区は世界遺産にも登録されています。『アムステルダムの中心部:ジンフェルグラハト内部の17世紀の環状運河地区』です。埋立地は先に述べたような理由で拡張を続け、運河は一番外側の「ジンフェルグラハト」まで環状に広がっています。

2020年の5月、このアムステルダムの運河の護岸改修に日本企業の技術が採用されることが決まったと発表されました。高知市に拠点を置く技研製作所の技術です。

17世紀頃に築かれたアムステルダムの運河の護岸は、レンガや盛り土、木の杭でできており、近年は杭の腐食などが進み、護岸の崩落が相次いでいました。しかし、改修工事は景観を損なう恐れのある工事が壁となり進んでいなかったといいます

そこでアムステルダム市は2018年から、運河の護岸改修工事を加速する新技術開発をテーマに提携するパートナー企業を募集しました。技研製作所は、現地企業2社と共同事業体をつくって応募し、約1年半の審査の結果、参加16グループ中で最高の評価を得てパートナーに選ばれました。

評価のポイントとなったのが、世界遺産登録エリアの「景観」を守るという点だといいます。従来の工法では、仮設護岸を設置した後に、既存の護岸を撤去し、新しい護岸をつくっていくという工程が必要でした。これだとアムステルダムの運河の景観を損ねてしまう懸念があります。

一方、技研が提案した工法は、直接既存の護岸を貫いて杭を圧入できるため、仮設護岸や撤去工事が不要です。また施工した杭上を自走でき、運河沿いのスペースや仮設桟橋を必要としません。これによって「景観」への工事の影響を最小限に抑えることができるといいます。

世界遺産を訪れたとき、補修・改修工事をやっていて、目当ての建造物が見れないといったことがたまにあります。世界遺産の目的が「保存」にあることを考えれば、これは仕方がないことです。しかし景観を守りながら工事を行ってくれるのであれば、それに越したことはないでしょう。そうした意味でも、今回のアムステルダムの取り組みは興味深いと思います。

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

アムステルダムの中心部:ジンフェルグラハト内部の17世紀の環状運河地区

登録基準:(i) (ii) (iv)

登録年:2010年登録

登録区分:文化遺産

次回の更新は2020年7月下旬を予定しています。

法隆寺に行ったことはありますか?

今月取り上げるのは日本初の世界遺産のうちのひとつ『法隆寺地域の仏教建造物群』です。皆さんは「法隆寺」に行ったことがありますか? 「修学旅行で昔行ったよ」という人が多いと思います。そして「どうだった?」と聞かれると、「うーん、よく覚えてないや」という人が多いのではないでしょうか。「法隆寺」には巨大な大仏もないですし、境内を歩き回る鹿もいませんし、金色に輝くお堂もありません。子どもの目には印象薄く映っても無理はないと思います。

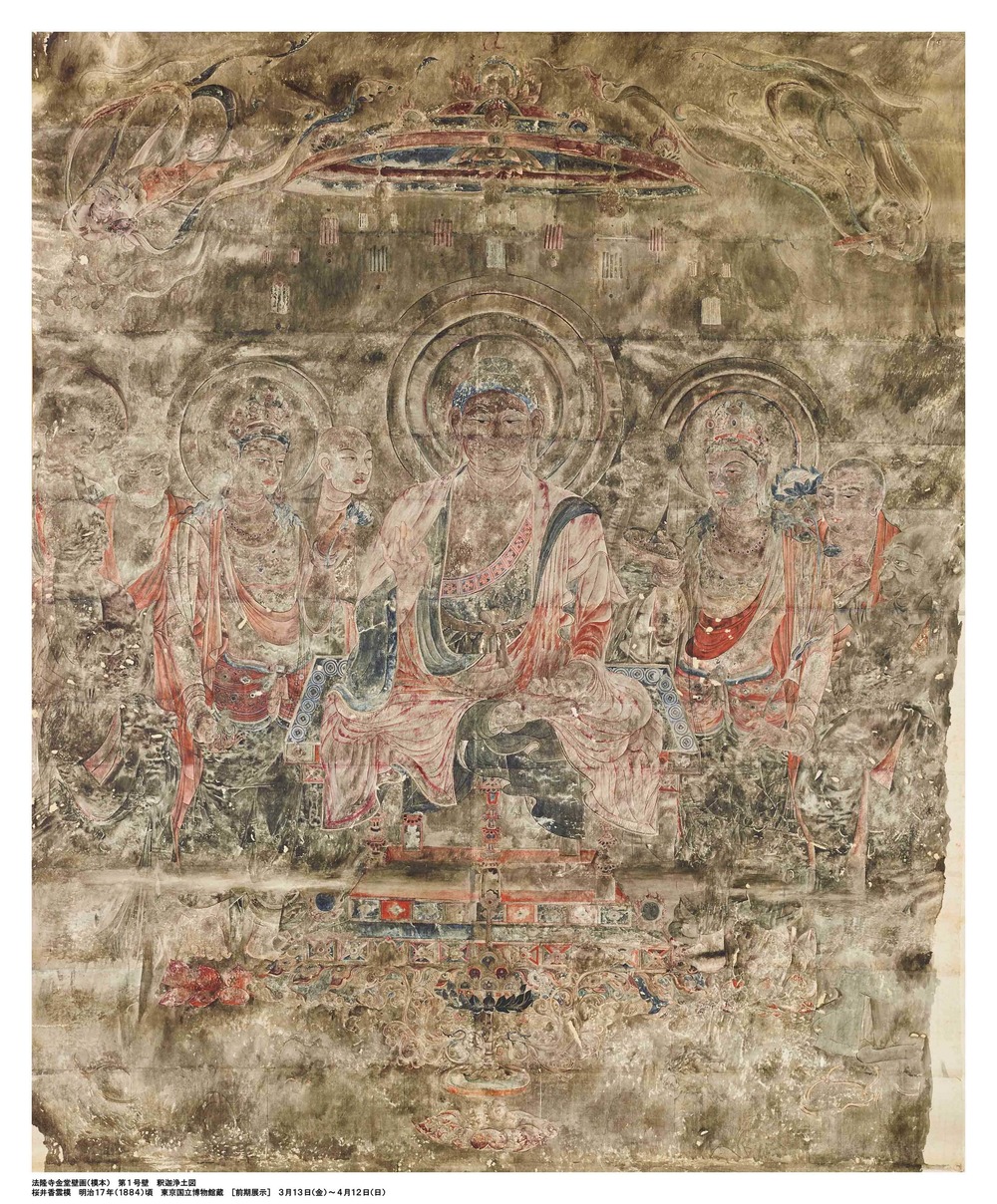

かくいう自分もそんな一人でした。「法隆寺ってどこがすごいのかな」とずっと疑問でした。しかし20代後半になったある日、たまたま奈良を訪れる用事があり時間もあったので、なんとなく「そうだ、法隆寺行こう」と思って行ってみると、「何だこれは!?」と雷に打たれたような衝撃を受けました。建物ひとつひとつがもつエネルギーがすごいのです。その頃には世界各地の歴史的建造物を見てまわっていたので、目が肥えていたのかもしれません。建築構造や様式などとは違った次元で、建物そのものがもつ力に圧倒されました。法隆寺内の仏像や美術工芸品もまた強く訴えかけてきました。素朴で力強い造形に心が洗われるような気がしたことをよく覚えています。今回はそんな「法隆寺」の仏像、美術品のなかでも特に優れた価値をもつ「百済観音」と「金堂壁画」について深く掘り下げていきたいと思います。

開催中止の展覧会『法隆寺金堂壁画と百済観音』

東京国立博物館では本来なら今、特別展『法隆寺金堂壁画と百済観音』が開かれている予定でした。しかし残念なことに新型コロナウイルスの感染拡大の影響で中止となることが先日発表されました。

こちらの展覧会の目玉はタイトルにあるように法隆寺金堂内の壁画と百済観音でした。法隆寺金堂といえば現存する世界最古の木造建築としてよく知られています。その中の壁画にはどんな特徴や価値があるのでしょうか? 東京国立博物館の瀬谷愛研究員はこう説明します。「世界最古の木造建築である法隆寺金堂に描かれた「法隆寺金堂壁画」は、今からおよそ1300年前の飛鳥時代の終わり頃に描かれた、日本で最も古い絵画のひとつです。西側の大きな壁に描かれた「阿弥陀浄土図」は、哲学者の和辻哲郎により「この画こそは東洋絵画の絶頂である」(『古寺巡礼』)と称賛されました。金堂という建造物、本尊である釈迦三尊像などの彫刻、そして金堂の内壁を埋め尽くすように描かれた絵画といった飛鳥時代の総合芸術がそのまま1300年も大切に護り伝えられてきたことは、世界的な「奇跡」として改めて多くの人に認識いただきたいことです」

この貴重な金堂壁画ですが戦後悲劇が襲います。1949年1月26日、解体修理をしていた金堂で火災が起き、壁画の大半が大きく焼損してしまったのです。これは社会に大きなインパクトを与え、この事件がきっかけとなって、翌年には「文化財保護法」が制定されます。

今回展示されたのは壁画が焼ける前に模写された作品です。金堂壁画は明治時代からその優れた価値が認められ、模写が作られたり、保存方法が考えられてきました。「近代において「法隆寺金堂壁画」に最初に着目し、その模写を作らせたのは、イギリス人外交官のアーネスト・サトウ(1843~1929)でした。サトウは壁画について「日本美術史の中で大変大きな重要性と価値があるものだ」と評価していて、明治時代の日本人の眼を開かせました。その後、岡倉天心(1863~1913)が金堂壁画の劣化を憂い、保存方法を調査すべきと提唱したことをうけ、大正5年(1916)「法隆寺壁画保存方法調査委員会」が設置されました。これは日本における文化財保存科学の出発点といえる歴史的な活動です」(東京国立博物館 瀬谷愛研究員)

このように法隆寺の金堂壁画はそのものが美術作品として高い価値をもつばかりでなく、日本の文化行政、文化財保存の分野でも大きな影響を与えてきたのです。

展覧会のもう一つの見どころが23年ぶりに東京で公開される国宝「百済観音」でした。ほっそりとした優美な姿が特徴で、古代の仏像のなかでもとくに人気が高い作品です。『法隆寺地域の仏教建造物群』には世界遺産の登録基準(ⅱ)「文化交流の価値」が認められていますが、「百済観音」にも海外文化から影響がみられます。

百済観音というと朝鮮半島からの影響を考えがちですが、東京国立博物館の瀬谷愛研究員は中国やインドからの影響を指摘します。「百済観音の姿や形がどこから来たのか、その源流についてはさまざまな説があります。例えば、中国山東省の龍興寺というお寺の跡から出土した石彫の菩薩像のうち、北斉から隋にあたる6世紀半ばから7世紀初頭にかけて作られた像との類似が指摘されています。また、百済観音が下げた左手の指先でもつ「水瓶」は、もとは梵天の持物ですが、インドのグプタ朝時代からポスト・グプタ朝時代(5世紀中頃~8世紀中頃)には、西インドの後期石窟で水瓶を持つ観音像が表されるようになることが指摘されています。百済観音の源流を詳細に求めようとすると、中国のみならずインドまでさかのぼることができます」

一方で「百済観音」が百済など外国で作られて日本にもたらされた観音であるという考えは、誤っている可能性が大きいようです。「まず、百済観音は頭部から蓮肉(お像が立っている蓮形の台の中心)までクスノキの一木で作られていますが、中国や朝鮮などの大陸ではクスノキで仏像を作ることがほとんどありません。これは日本で作られた仏像である可能性が高いことを示す、大きなポイントになります。また、百済観音の二の腕と手首にはめられている装飾や宝冠のデザインや大きさが東京国立博物館所蔵の法隆寺献納宝物「灌頂幡」(かんじょうばん)の金具と同一規格で作られていることが明らかにされています。これは、百済観音が灌頂幡と極めて近い環境や状況で制作された可能性を示しています」(東京国立博物館 瀬谷愛研究員)

さて、「法隆寺」がもつ魅力を少しでもお伝えできたでしょうか。展覧会が見られなくなってしまったのは残念ですが、現地を訪ねれば百済観音は見られますし、焼損した後に描き直された金堂壁画も見ることができます(展覧会に出された模写は東京国立博物館など法隆寺外所有のものもありますが)。機会があったらぜひ訪ねてみてくださいね。

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

法隆寺地域の仏教建造物群

登録基準:(i) (ii) (iv) (vi)

登録年:1993年登録

登録区分:文化遺産

留学生のオススメ世界遺産を紹介

1回目に登場してくれたのは、世界遺産の最多保有国イタリアのローマ大学から早稲田大学に留学したサーシャ・カイザーさんです。彼が紹介してくれたのは大学時代の4年間を過ごした思い出の地にある『ローマの歴史地区と教皇領、サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂』。今回はサーシャさんの話を交えながら、この世界遺産について紹介します。

ローマ大学から早稲田大学に留学したサーシャ・カイザーさん

2020年7月世界遺産検定のポスターとパンフレット

ローマ市民の広場という意味をもつ「フォロ・ロマーノ」

315年に建てられた「コンスタンティヌスの凱旋門」

世界遺産登録エリアのすぐ近くに立つローマ大学キャンパス(大学HPより)

「ローマの歴史地区」イタリア人ならではの見どころとは?

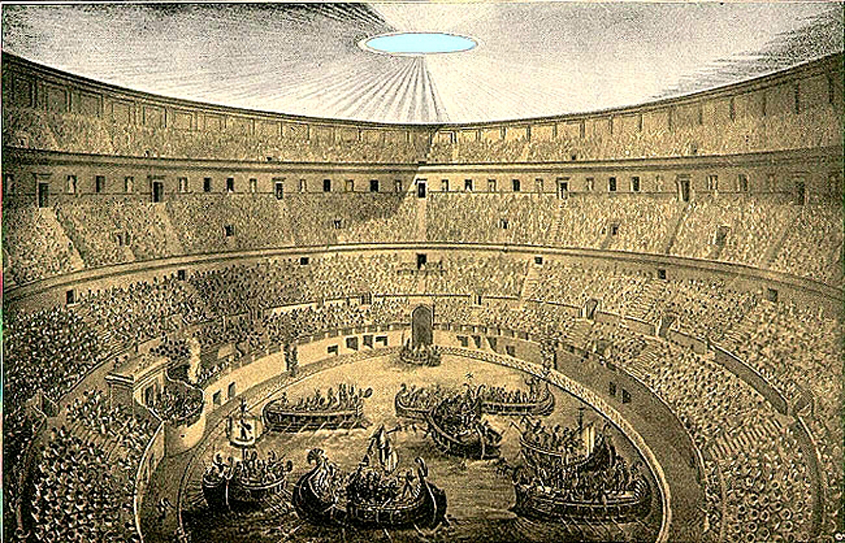

コロッセウムは紀元80年に完成した約5万人が収容可能な世界最大の円形闘技場です。日本の東京ドームの収容人数が5万5,000人(野球利用時は4万6,000人)ですから、それに匹敵する巨大な規模の闘技場だったのです。それが2,000年近くも立ち続けているということは、イタリア人にとってもやはり驚異的なんですね。

80年に完成したコロッセウムの収容人数は東京ドームに匹敵する

古代ローマでは見世物としてコロッセウムのアリーナ部分に水を引いて、そこで模擬海戦をくり広げることも行われていました。現代のように街のすみずみまで水道網が整備される前のことですから、その労力は大変なものであったに違いありません。

コロッセウムの模擬海戦想像図

113年に建てられたトラヤヌス帝記念柱

「トラヤヌス帝記念柱」は日本で知名度はそこまで高いとは言えませんが、イタリア人にとっては今でも先祖の歴史を語り継ぐ、大切なモニュメントなんですね。

トラヤヌス帝記念柱のレリーフ

最後に、新型コロナウイルスの感染拡大により深刻な影響を受けているイタリアの観光地や人々に、一日も早く平穏な日々が戻ってくることをお祈り申し上げます。

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

『ローマの歴史地区と教皇領、サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂』に関する

検定の問題はコチラ

ローマの歴史地区と教皇領、サン・パオロ・フォーリ・レ・ムーラ聖堂(イタリア共和国及びヴァティカン市国)

登録基準:(i) (ii) (iii) (iv) (vi)

登録年:1980年登録

登録区分:文化遺産

世界三大仏教遺跡バガン

金色に輝くシュエズィーゴン・パゴダ

バガンの仏教建造物の多くが築かれたのは11世紀から13世紀とされています。この時代、ミャンマーでは初めての統一王朝バガン朝が繁栄期を迎えていました。バガン朝の王様は仏教を熱心に信奉し、国民への布教に励みました。ここで注意したいのがバガンでは日本で広まった「大乗仏教」ではなく「上座部仏教」が布教されたことです。これがバガンの遺跡の謎を解くカギにつながります。

上座部仏教の大きな特徴の1つが「喜捨(きしゃ)」という行いです。少しむずかしい仏教の言葉ですが、「功徳(くどく)を積むために金銭や物品を、お寺や困窮者に差しだすこと」を指します。ミャンマーやタイ、ラオスといった上座部仏教の信仰されている国で、あずき色や橙色の僧衣をまとまった僧侶たちが列をなして歩き、民家の軒先などで施しものを受けているところを見たことがある人がいると思います。あれは人々が喜捨をしているのです。上座部仏教では、現世で喜捨をして功徳を積むことによって、来世ではより良く生まれ変わることができると信じられています。

喜捨を受けてミャンマーの街を歩く僧侶

平原に立ち並ぶ多くの仏教建造物

世界遺産登録の背景に日本チーム!

東京文化財研究所は2013年からバガンの仏教遺跡の保存・修復に関わっています。東文研が現地で行うのは壁画の修復事業と、壁画を守るためのレンガ造りの寺院の修復事業です。バガンというと膨大な数の仏教建造物に注目が集まりがちですが、建物の中には高い技術レベルを誇る緻密で美しい壁画が数多く描かれています。

住友財団の支援のもと進められるロカティーパン寺院の仏教壁画の修復

壁画修復作業にあたる東京文化財研究所の前川さん

様々な国籍のスタッフで構成された修復チーム

“日本流”の繊細な修復事業プランが高く評価されている

現地の若手専門家の育成も“日本流”で丁寧に行う

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

『バガン』(ミャンマー連邦共和国)に関する

検定の問題はコチラ

バガン(ミャンマー連邦共和国)

登録基準:(iii) (iv) (vi)

登録年:2019年登録

登録区分:文化遺産

“ドナウの真珠”ブダペストとハンガリー美術

ヨーロピアン・ベスト・デスティネーションズという団体が毎年、世界中の50万人以上の旅行者にアンケートを取り、旅をするのに最も良いヨーロッパ都市はどこかを決めています。最新の調査で一位に選ばれたのがハンガリーのブダペストでした。

ヨーロピアン・ベスト・デスティネーション2019で第一位に選ばれたブダペスト(写真は国会議事堂)

カラフルな屋根が特徴的なマーチャーシュ聖堂

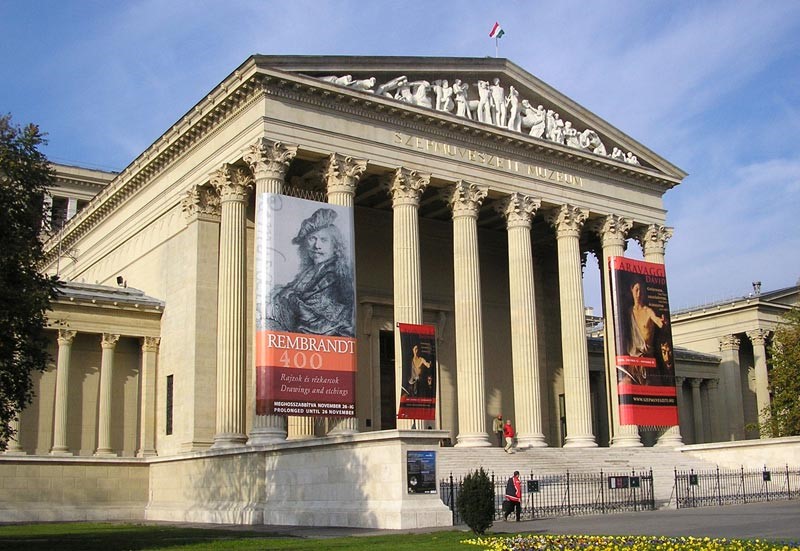

この展覧会はタイトルの通り、ルネサンスから20世紀まで約400年間のヨーロッパとハンガリーの美術作品130点が出品されています。クラーナハ、ティツィアーノ、エル・グレコ、ルノワール、モネなどヨーロッパの巨匠たちの作品に加え、ハンガリーを代表する画家たちの名作も多く見ることができます。

ブダペスト国立西洋美術館

ルカス・クラーナハ(父)《不釣り合いなカップル 老人と若い女》1522年、油彩/板(ブナ)、ブダペスト国立西洋美術館 ©Museum of Fine Arts, Budapest-Hungarian National Gallery, 2019

ティツィアーノ《聖母子と聖パウロ》1540年頃、油彩/カンヴァス、ブダペスト国立西洋美術館 ©Museum of Fine Arts, Budapest-Hungarian National Gallery, 2019

ブダ城の中に入るハンガリー・ナショナル・ギャラリー

シニェイ・メルシェ・パール《紫のドレスの婦人》1874年、油彩/カンヴァス、ブダペスト、ハンガリー・ナショナル・ギャラリー ©Museum of Fine Arts, Budapest-Hungarian National Gallery, 2019

マルコー・カーロイ(父)《漁師たち》 1851年 油彩/カンヴァス、ブダペスト、ハンガリー・ナショナル・ギャラリー ©Museum of Fine Arts, Budapest-Hungarian National Gallery, 2019

激動の19世紀が生んだハンガリー美術の開花と首都・ブダペスト

19世紀以前ハンガリーはオスマン帝国やハプスブルク家の支配を受けていました。しかし1848年の2月革命でオーストリアが混乱したのに乗じて、ハンガリーではコシュート・ラヨシュらによって自治政府を打ち立てられます(ハンガリー革命)。これはオーストリア軍によって鎮圧されますが、その後もハンガリーでは独立運動が続き、1867年オーストリアはハンガリーの自治権拡大を承認、ハンガリー王国を認めオーストリア=ハンガリー二重帝国となります。ハンガリー美術の開花にはこうした時代背景があるのです。

1948年のハンガリー革命の一場を描いた絵

1872年に敷設されたアドラーシ通り

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

『ブダペスト:ドナウ河岸とブダ城地区、アンドラーシ通り』に関する

検定の問題はコチラ

ブダペスト:ドナウ河岸とブダ城地区、アンドラーシ通り(ハンガリー)

登録基準:(ii) (iv)

登録年:1987年登録

登録区分:文化遺産

ブダペスト国立西洋美術館 & ハンガリー・ナショナル・ギャラリー所蔵

「ブダペスト―ヨーロッパとハンガリーの美術400年」

開催中~2020年3月16日(月)国立新美術館 企画展示室1E

https://budapest.exhn.jp

クリスマスにぴったりな世界遺産!?

クリスマスにぴったりな世界遺産と聞いて、皆さんはどこを思い浮かべるでしょうか?人によって答えはさまざまだと思いますが、今回紹介するのは『イエス生誕の地:ベツレヘムの聖誕教会と巡礼路』です。クリスマスはイエス・キリストの誕生をお祝いする降誕祭の日ですから、まさにぴったりな世界遺産ではないでしょうか。

ベツレヘムの聖誕教会の前には毎年大きなクリスマスツリーが設置される ? Egisto Nino Ceccatelli

聖誕教会内のイエスが生まれたとされる場所の前で祈るを捧げる人 ? Egisto Nino Ceccatelli

ベツレヘム聖誕教会修復にたずさわる日本人女性

それからずっと危機遺産のままでしたが、今年(2019年)動きがありました。世界遺産委員会でついに危機遺産の登録が解除されたのです。「ベツレヘムの聖誕教会」で2013年から進められてきた約150年ぶりの大規模な修復が評価されました。

修復作業が評価され今年(2019年)危機遺産リストから脱出 ? Egisto Nino Ceccatelli

聖誕教会の修復にたずさわる日本人 佐々木愛子さん ? Egisto Nino Ceccatelli

教会にある修復をされていない絵は、ミサで使われる香やロウソクの黒煙で黒ずんでいるので、はじめに洗浄する必要があります。生誕教会の柱に描かれた聖人の絵も、何が描いてあるかわからないほど黒ずんでいたそうです。

修復のなかで特に気をつかったのが、この「洗浄作業」だったと佐々木さんは言います。「年代的に大変古く貴重なものですので、取り返しのつかない過剰な洗浄をしないよう十分に気をつけました」。

洗浄した後は「補彩」という絵の欠けている部分をつなぐように色をつける作業が行われます。そして最後にワニスをかけて画面を保護して修復完了です。

修復前の柱の絵の様子 ⇒ 修復後の柱の絵の様子 ? Egisto Nino Ceccatelli

イタリア人スタッフとともに修復を進める佐々木愛子さん ? Egisto Nino Ceccatelli

そして、もっと興味がある人はベツレヘムの聖誕教会へ実際に行ってみるのもいいかもしれません。修復を終えて見ちがえるほど綺麗になった柱絵やモザイク画を見ることできます。「living heritage(生きている遺産)」である聖誕教会には、日々多くの人が祈りを捧げに訪れますので、綺麗な状態を見られるのは今だけかもしれませんよ。

(世界遺産検定事務局 大澤暁)

『イエス生誕の地:ベツレヘムの聖誕教会と巡礼路』に関する

検定の問題はコチラ

イエス生誕の地:ベツレヘムの聖誕教会と巡礼路(パレスチナ国)

登録基準:(iv) (vi)

登録年:2012年登録

登録区分:文化遺産

「ベツレヘム聖誕教会 修復事業および発掘調査の軌跡」

2019年10月26日(土)~2020年1月30日(木)入場無料

https://www.kokushikan.ac.jp/research/ICSAI/news/details_13976.html