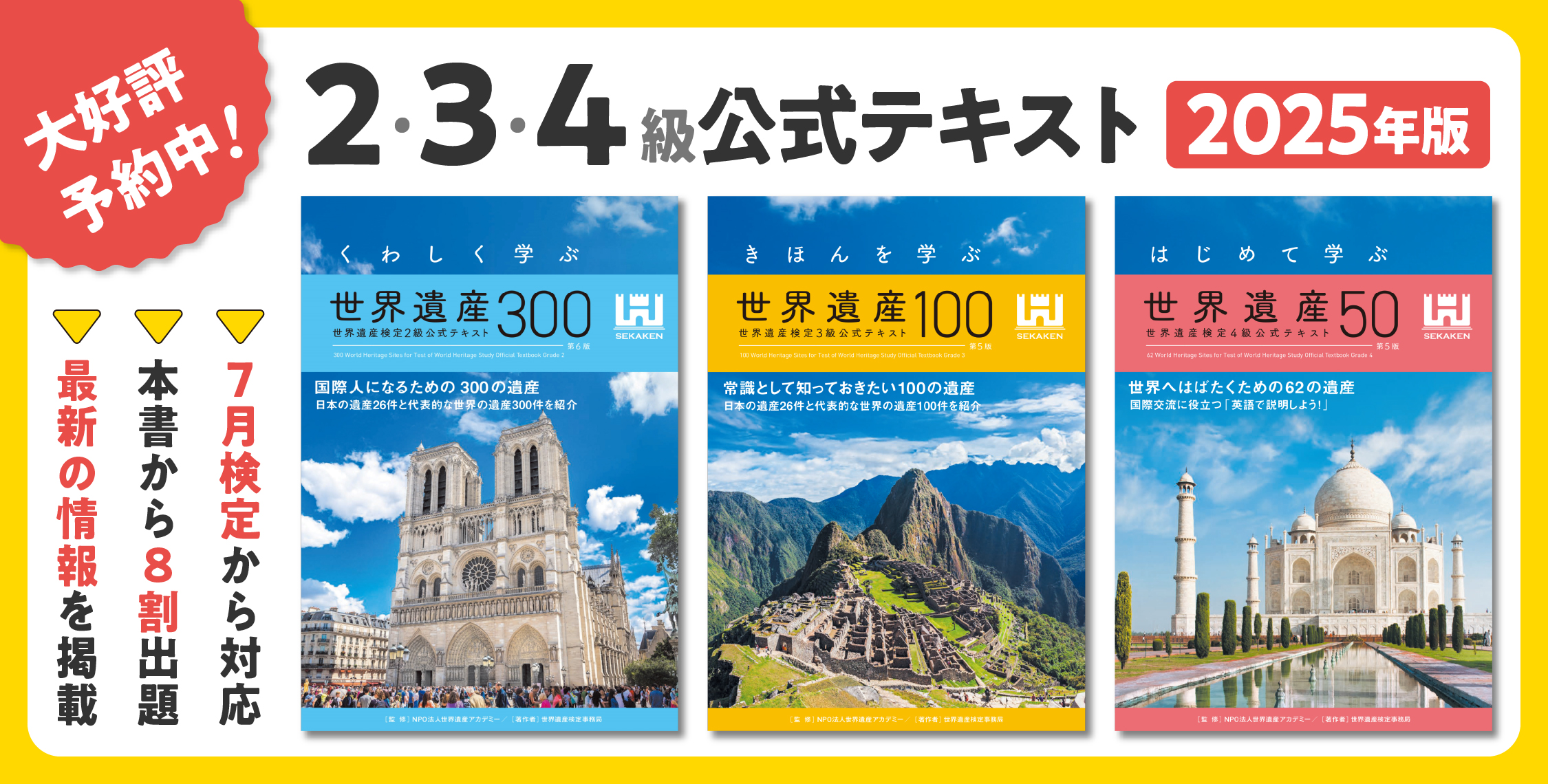

『 イスタンブルの歴史地区 』

「ビザンツ建築の最高傑作」ハギヤ・ソフィア(アヤ・ソフィア)

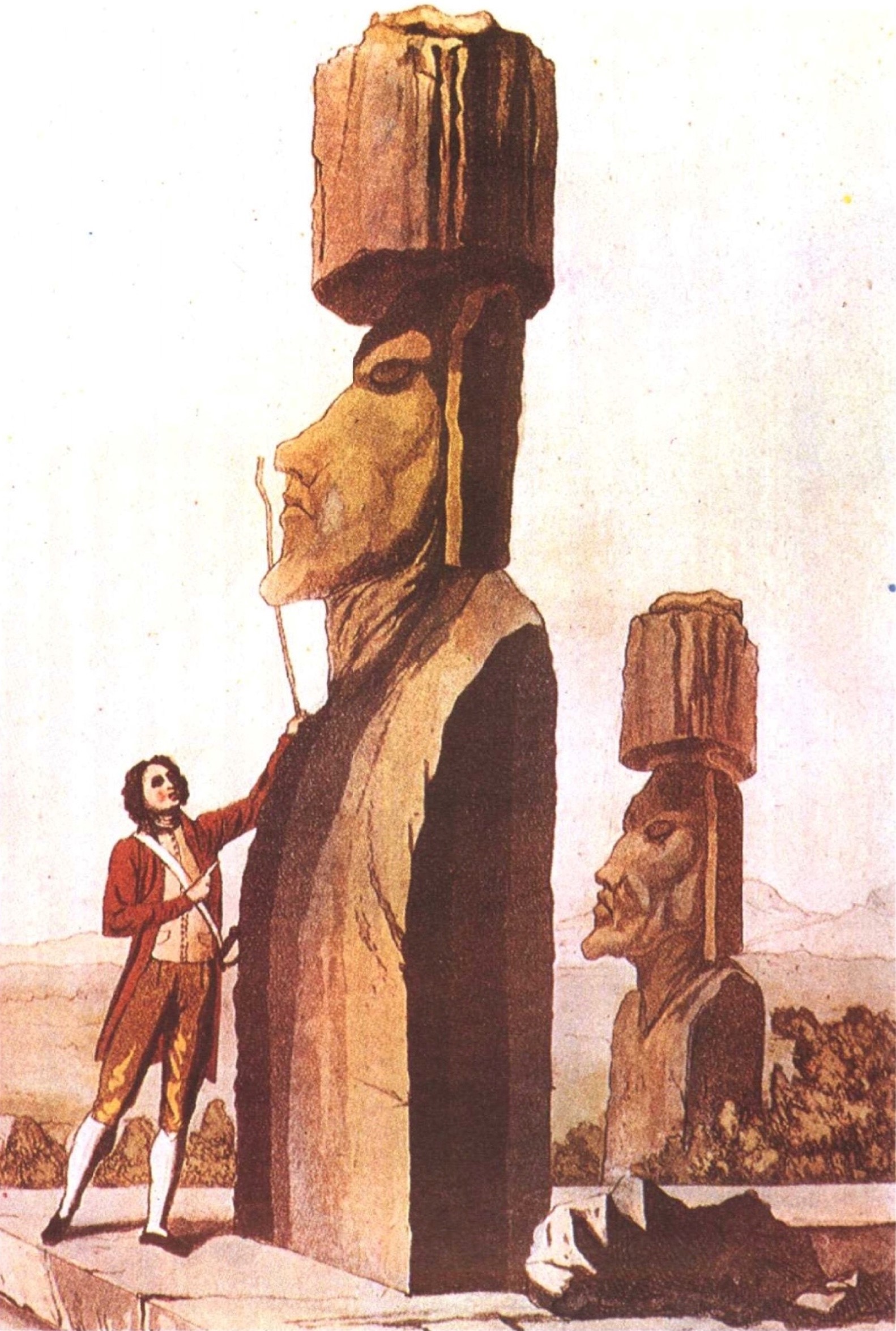

画像①

画像① 画像②:ハギヤ・ソフィア(アヤ・ソフィア)の巨大なドーム

画像②:ハギヤ・ソフィア(アヤ・ソフィア)の巨大なドームこの地理的条件からイスタンブルは古くよりアジア、ヨーロッパ両方の勢力から交易上・戦略上の拠点として重視されてきました。世界史を習ったことのある人なら、イスタンブルがかつてはコンスタンティノープルと呼ばれ、ビザンツ帝国(東ローマ帝国)やオスマン帝国といった大帝国の首都だったことを知っているでしょう。東西の文明が時にぶつかり、時に混じり合いながら、イスタンブルの歴史は紡ぎ出されていったのです。

画像③:ハギヤ・ソフィア(アヤ・ソフィア)には年間約300万人が訪れる

画像③:ハギヤ・ソフィア(アヤ・ソフィア)には年間約300万人が訪れる

1,400年の歴史を未来に伝える学術調査

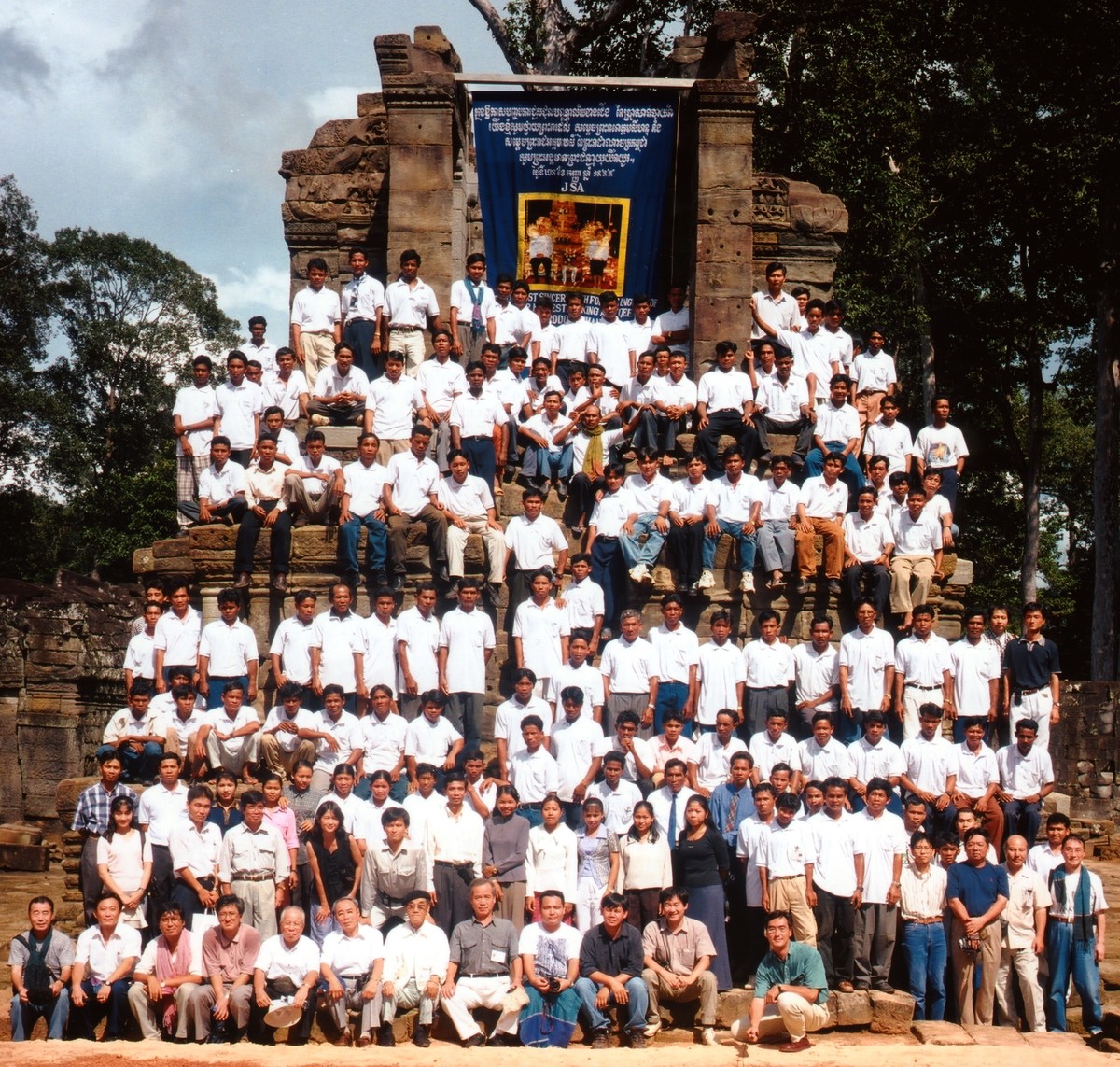

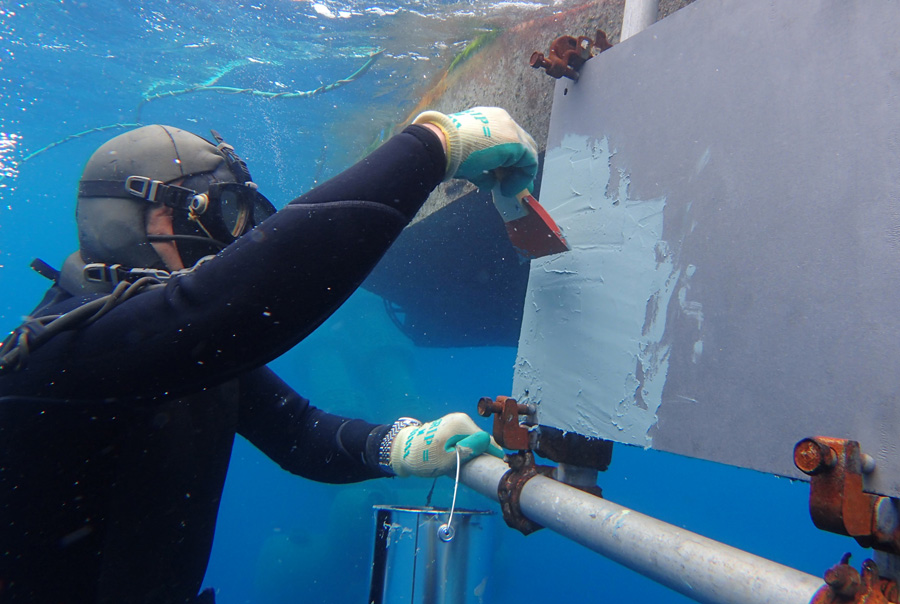

画像④:日高氏ら日本チームの調査風景

画像④:日高氏ら日本チームの調査風景 画像⑤:測量データをもとに構造解析もおこなった

画像⑤:測量データをもとに構造解析もおこなった(世界遺産検定事務局 大澤暁)

『イスタンブルの歴史地区』に関する

検定の問題はコチラ

イスタンブルの歴史地区(トルコ共和国)

登録基準:(i) (ii) (iii) (iv)

登録年:1985年登録

登録区分:文化遺産